ARTISTS

INDONESIA

蝶の舞踏(2025年)

- コンセプト

-

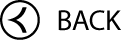

バリ舞踊を学びながら育ったアーティストは、動きの静かな美しさ、つまりたった一つの視線や身振りが、いかにして物語全体を語りうるかに、長年魅了されてきました。伝統舞踊との幼少期の出会いが、身体表現における言語、特に様々な文化が伝承や記憶を継承するために身体を用いている方法への、揺るぎない関心を掻き立てました。

この作品は、アーティストのジン『蝶の舞踏』の表紙にもなり、バリの古典舞踊『レゴン・クプ・クプ・タルム』を再解釈したものです。蝶と変容の儚い美しさを描いた舞踊です。アーティストはここで、物語を夢のような世界へと導き、変容が自然なプロセスであると同時に、個人的なメタファーにもなります。

このイメージの中心には、ガムランのスタッカートのリズムに合わせて鋭く横目で視線を向ける「スレデット」の瞬間を捉えたダンサーが描かれています。繊細でありながら、蝶の羽ばたきを彷彿とさせる、精密さと精神に満ちた仕草です。アーティストにとって、こうしたつかみどころのない、しかし意図的な瞬間こそが、このダンスを魅惑的なものにし、芸術を通して再解釈する価値があるものにしているのです。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Ignatius Hermawan Tanzil

Dia.Lo.Gue.アニンディヤ・アヌグラは、クリエイティブ・アイデンティティ「プロダクト・ファンタジーズ」で知られる独学のアーティスト兼イラストレーターであり、広大な想像の世界を築いている。その作品は大胆で鮮やかな色彩の組み合わせを基盤とし、ファンタジー、魔法、オカルティズムといったテーマを探求している。ルネサンス美学の古典的な優雅さと現代ポップカルチャーの活気を融合させ、独自性を感じさせつつ現代のアート観客にも響く視覚言語を創り出している。

音楽とダンスへの情熱が作品構成のリズムを形成し、色彩・形態・構造は彼自身が創り出した内なる振り付けと調和して動くように見える。あらゆる作品においてアニンディヤは、象徴と神秘と意味が重層した世界を構築し、鑑賞者にその深淵を探求するよう誘う。グローバル化が進む現代において、真に独自のスタイルを見出すことは稀有である。しかしアニンディヤは、強く認識可能な視覚的アイデンティティを確立することに成功した。これにより彼の作品は視覚的に魅力的であるだけでなく、深く記憶に残るものとなり、インドネシアの現代イラストレーションシーンにおいて最も注目すべき存在の一人としての地位を確立している。

縞模様の幽霊

- コンセプト

-

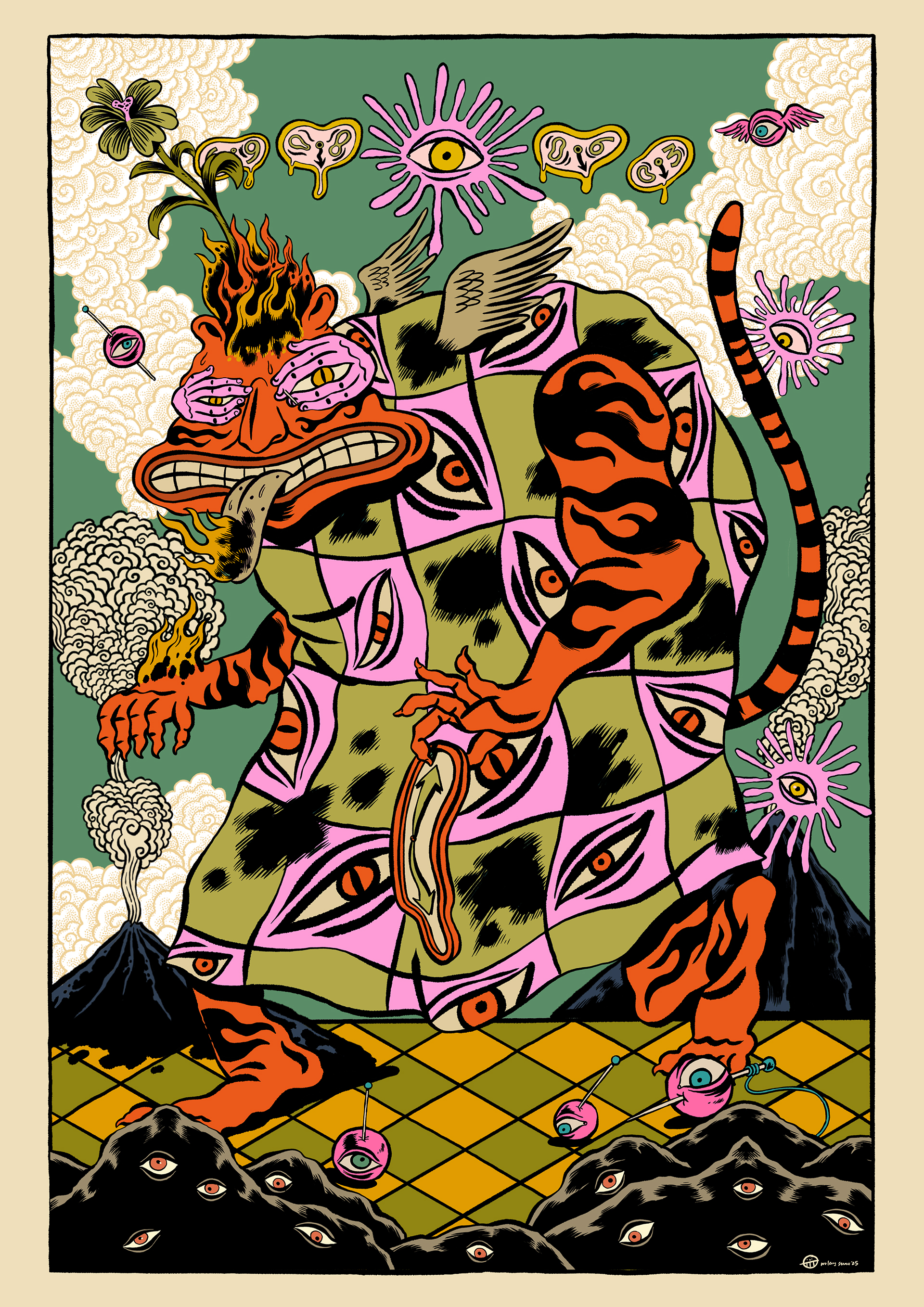

このシュールで幻覚的なイメージの中で、インドネシア文化において長きにわたり強力な象徴とされてきた虎は、目と炎のパッチワークに包まれた、ハイブリッドな幽霊として現れます。伝統的に守護と脅威の両方の象徴とみなされてきた虎は、善と悪、保護と危険、力と混沌といった流動的な二面性を体現しています。この作品では、虎の縞模様の体と荒々しい眼差しが、花、目、耳といった他の象徴と融合し、文脈、鑑賞者、そして語られる物語によってその意味が変化する様子を暗示しています。この作品は、象徴の捉えどころのなさ、そして最も恐ろしい生き物でさえも多くの仮面を被っていることを私たちに突きつけます。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Ignatius Hermawan Tanzil

Dia.Lo.Gue.ウラン・スヌは芸術界において特異な存在である。グラフィックデザインを学んだものの、芸術家としての初期の歩みは現代美術に深く根ざし、インスタレーションやパフォーマンスアート、学際的なコラボレーションを通じて創造の視野を広げてきた。彼の芸術的旅路における二つの重要な節目が「ペーパームーン・パペット」と「スタジオ・バトゥ」であり、これらは成長と学び、実験の場となった。

ジョグジャカルタで育ったウランは、芸術、特にジャワ文化への愛を育む環境に囲まれていました。彼の作品にはこうした文化的価値観の強さがにじみ出ており、視覚的な物語を紡ぐ卓越した能力と融合しています。漫画への関心も作品に独特のトーンを加え、伝統と現代的ナラティブの斬新な融合を生み出しています。視覚的には、彼の作品はしばしば物語の層を重ねて展開し、観客に深く見つめることを促す——見るだけでなく、感じるために。このアプローチにより、ウランの作品群は時を経て成長し進化し続ける芸術的旅路を反映した、個性豊かで唯一無二のものへと成熟した。

デザイン・パラドックス

- コンセプト

-

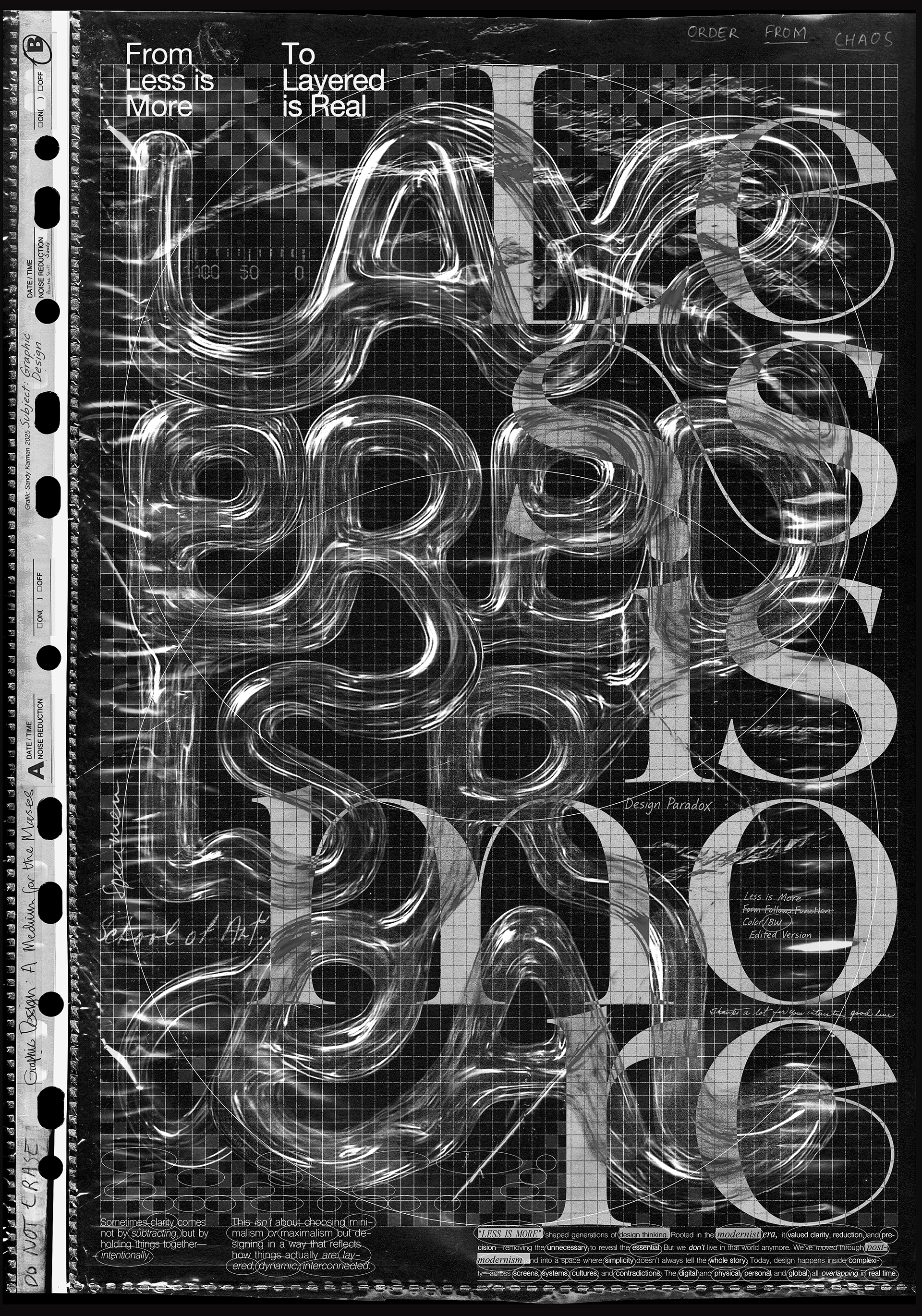

「Less is More 娔より少ないことは、 より豊かなこと娘」 は、 何世代にもわたってデザイン思考を形成してきた。 モダニズムの時代に根ざしたこの考え方は、 明瞭さ、 削減、 正確さを重んじ、 不必要なものを取り除いて本質を明ら

かにするものだった。 しかし、 私たちはもうそのような世界に生きてはいない。 私たちはポストモダニズムを経て、 シンプルさが必ずしもすべてを語るとは限らない空間へと移行したのだ。 今日、 デザインは、 スクリーン、 シス

テム、 文化、 矛盾を超えた複雑さの中で起きている。 デジタルとフィジカル、 パーソナルとグローバル、 すべてがリアルタイムで重なり合っている。

これはミニマリズムやマキシマリズムを選ぶということではありません。 重層的で、 ダイナミックで、 相互につながっている。 引き算ではなく、 物事を意図的につなぎ合わせることで、 明快さが生まれることがある。 レイヤーは

ノイズではない。 それが今、 私たちが意味を生み出す方法なのだ。

先日、 ポートフォリオフォルダーがiPadに取って代わられ、 タブレットで絵を描いている学生たちのワークショップで思ったのだが、 透明なポートフォリオフォルダーのアートスクール・スタイル 娔あるいはオールドスクール・スタイル娘 について考え始めた。 プラスチックシートの透明性は、 タイトルの通り、 タイポグラフィの基本的な授業の課題のように、 グリッド上に活字を重ねるという概念と同時に、 タイポグラフィ的なアプローチのアイデアとなった。 基本に戻るが、 正確には基本ではない、 パラドックス。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Ignatius Hermawan Tanzil

Dia.Lo.Gue.サンディ・カーマンは、線を引き立て、パターンを操り、構成や空間、次元を分解し再構築して新たな視覚言語へと昇華させる卓越した能力で広く認知されている。その手と頭脳からは、感情と詩的なニュアンスに満ちた豊かな視覚的メタファーが次々と生み出される。その美的力量と詩的想像力は決して偶然の産物ではない。深い意味を宿した思索的なコンセプトとアイデアの結晶である。あらゆる事物への飽くなき好奇心が作品の継続的な成長を促し、時を経て豊かさと深みを重ねていく。

多様なメディア、技法、視覚的アプローチへの実験を倦むことなく続ける。あらゆるプロジェクトが境界に挑戦し、新たな可能性を探求し、新鮮な視覚的驚きを届ける場となる。サンディはインドネシアのポスターデザイン界のスーパースターとして称賛されている——一貫性があり、集中力が高く、この職業に深く献身している。デジタル時代においてますます稀有な姿勢だ。彼の並外れた献身は、作品の質を維持するだけでなく、進化を続けることを保証している。サンディにとってポスターは単なる情報媒体ではない。美学、メッセージ、視覚体験が織り交ぜられ、観客に永続的な印象を残す創造的空間なのである。

Seto Adi Witono (Satu Collective)

「無題(2)」

- コンセプト

-

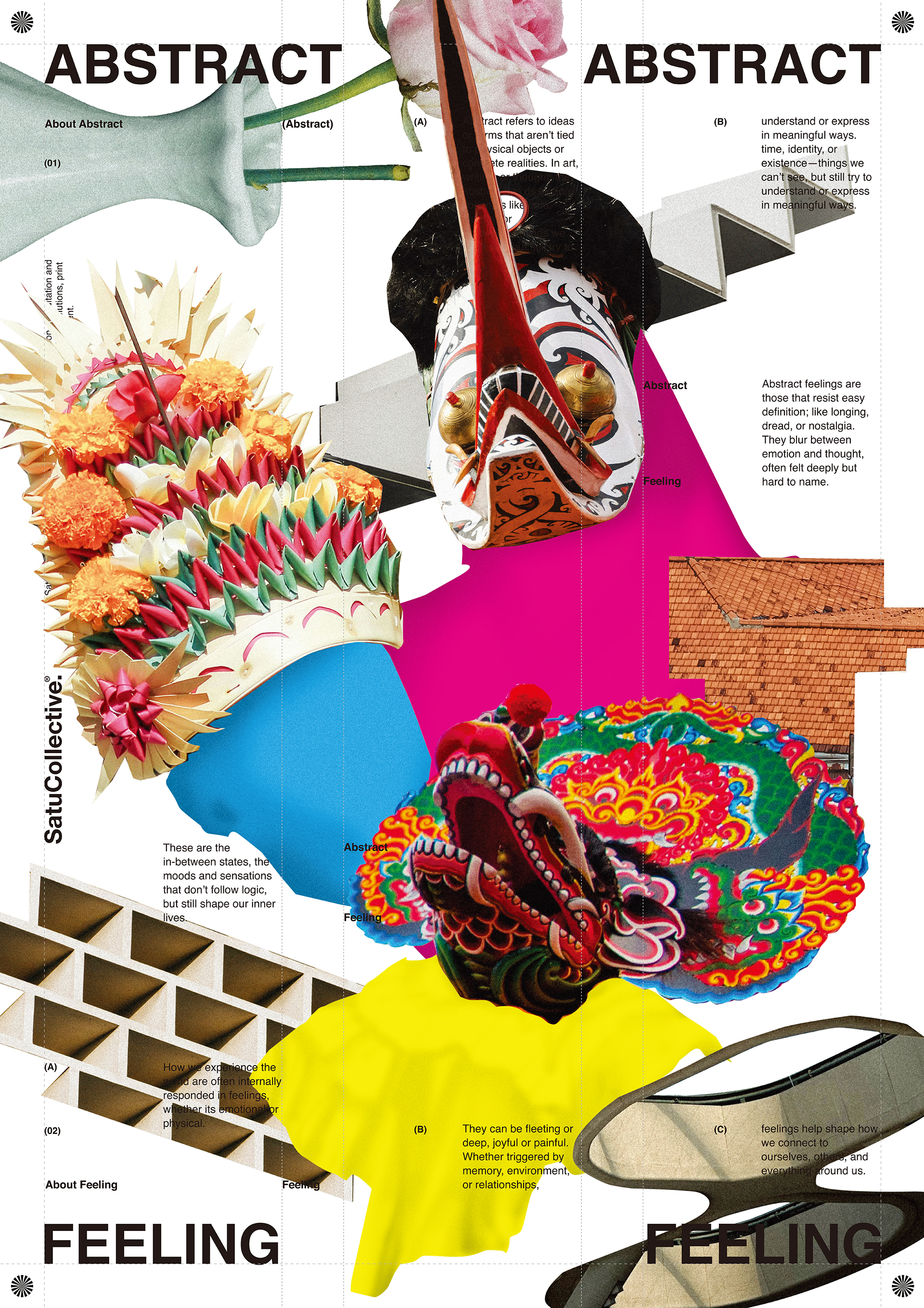

「無題(2)」は、伝統と現代性の対比を通して抽象的な感情を探求する作品です。作品は、バロンの仮面、バリ島の儀式の装飾、伝統的な屋根、インドネシア建築の断片といった、日常的で馴染み深いものから始まります。それらは、文化的記憶と深く結びついています。本来の文脈を剥ぎ取られ、CMYKスペクトルの色彩と融合することで、静的な遺物ではなく、大胆な視覚形態として再解釈され、触覚的な過去と流動的な現在の間に橋を架けています。

タイポグラフィはイメージの構造として扱われ、構成は本能的に作用します。厳格な物語に従うのではなく、要素は本能に導かれて意味を探求するように、あるいはむしろ意味を創造するように、重ねられ、切り取られ、配置されます。鮮やかなシアン、マゼンタ、イエローが伝統的なモチーフに重なり、歴史的な色調と意図的に衝突することで、現代生活が遺産をどのように再構築するかを示唆しています。時にはそれを際立たせ、時には覆い隠します。

「無題 (2)」は、説明的なタイトルを拒むことで、固定的な解釈を拒絶し、感情そのものの抽象的な性質を体現しています。感情とは、ラベルがなく、移り変わり、しばしば矛盾し、そしてしばしば刷新されるものです。この作品は、鑑賞者に単一のメッセージを求めることなく作品にアプローチするよう促し、知的な解釈ではなく感覚的な解釈を促します。この作品は問いかけます。伝統が現代の視覚言語を通してフィルタリングされたとき、何が失われ、何が保存され、そしてどのような全く新しい感情が生まれるのでしょうか?このポスターは答えを提示するのではなく、新たな抽象概念と、誰もが創造できる新たな感情が形成される空間を創造します。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Ignatius Hermawan Tanzil

Dia.Lo.Gue.セト・アディ・ウィトノヨと彼のスタジオ「サトゥ・コレクティブ」は、インドネシアの活気あるグラフィックデザインシーンにおいて重要な存在である。芸術的感性とコンセプトの強さ、そして強い視覚的魅力を兼ね備えた作品群により、スタジオは着実に成長を遂げている。セトのポップカルチャーとアナログ印刷への深い関心が、スタジオのビジュアルアイデンティティを形作る決定的な要素となっている。

サトゥ・コレクティブの作品は、フェスティバルや音楽、若者向けデザインの世界と交差することが多い。実験精神は彼らの創造プロセスにおいて不可欠な要素であり、特に印刷技術への細部まで行き届いたこだわりが顕著だ。伝統に根ざしながらも現代的に再解釈された手法により、作品は新鮮さと歴史的深みを併せ持つ。一貫したビジュアル特性と練り上げられたコンセプトにより、サトゥ・コレクティブは現代のクリエイティブ環境に対応しつつ、強く持続的な美的痕跡を残す作品を生み出している。

KOREA

- コンセプト

-

この作品は、ソウル・梨泰院にある「シルビー」というレストランで、ささやかな日常の喜びを満喫する若い女性を捉えています。オーバーサイズのTシャツにカジュアルな装いをした彼女は、近所の友人たちとビールと焼酎を片手に、ボリュームたっぷりの韓国料理を堪能しています。「チョン・ユン」と「ミヌリ・サンユン」のどちらにするか迷いながら微笑む彼女は、温かさと親しみやすさに満ちたひとときを演出しています。この場所は私がよく訪れる場所で、このシーンは私の個人的な思い出と愛着を反映しています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Woochi Jeon

ELOQUENCE彼女は、ソウルの現代的なエネルギーをシーンを通して視覚化している。ファッション、空間、スタイルを統制のとれた構成で描き出し、都市の現在の美意識を映し出すイメージを生み出している。

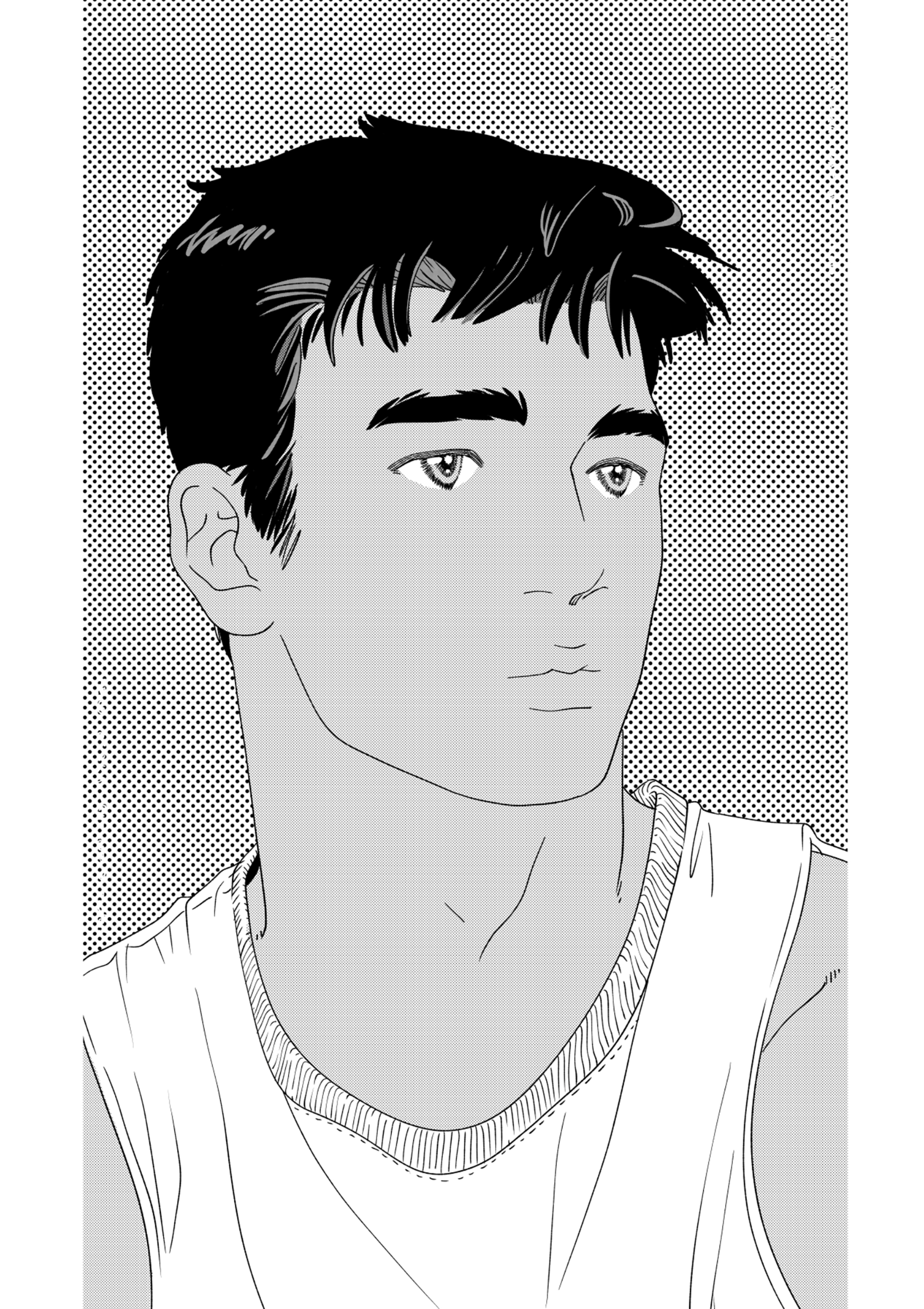

The Ballad of OIOTOIL (Uin Lee)

#7

- コンセプト

-

ソウルを拠点とする漫画家。男性像の描写を通して、クィアやゲイのアイデンティティを探求する作品を制作しています。

漫画に加え、シルクスクリーン印刷も積極的に手がけています。

この作品は、少女漫画の制作からゲイ男性の描写を誠実かつ妥協なく受け入れるまでの、アーティストの創作の軌跡を赤裸々に描いた、ファインアートを基調としたシリーズ作品の一つです。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Woochi Jeon

ELOQUENCE彼の作品は、日常の風景を静かな集中力で観察している。均整の取れた構図と空間の使い方が、独自の視覚的ロジックと整理されたリズム感を浮かび上がらせている。

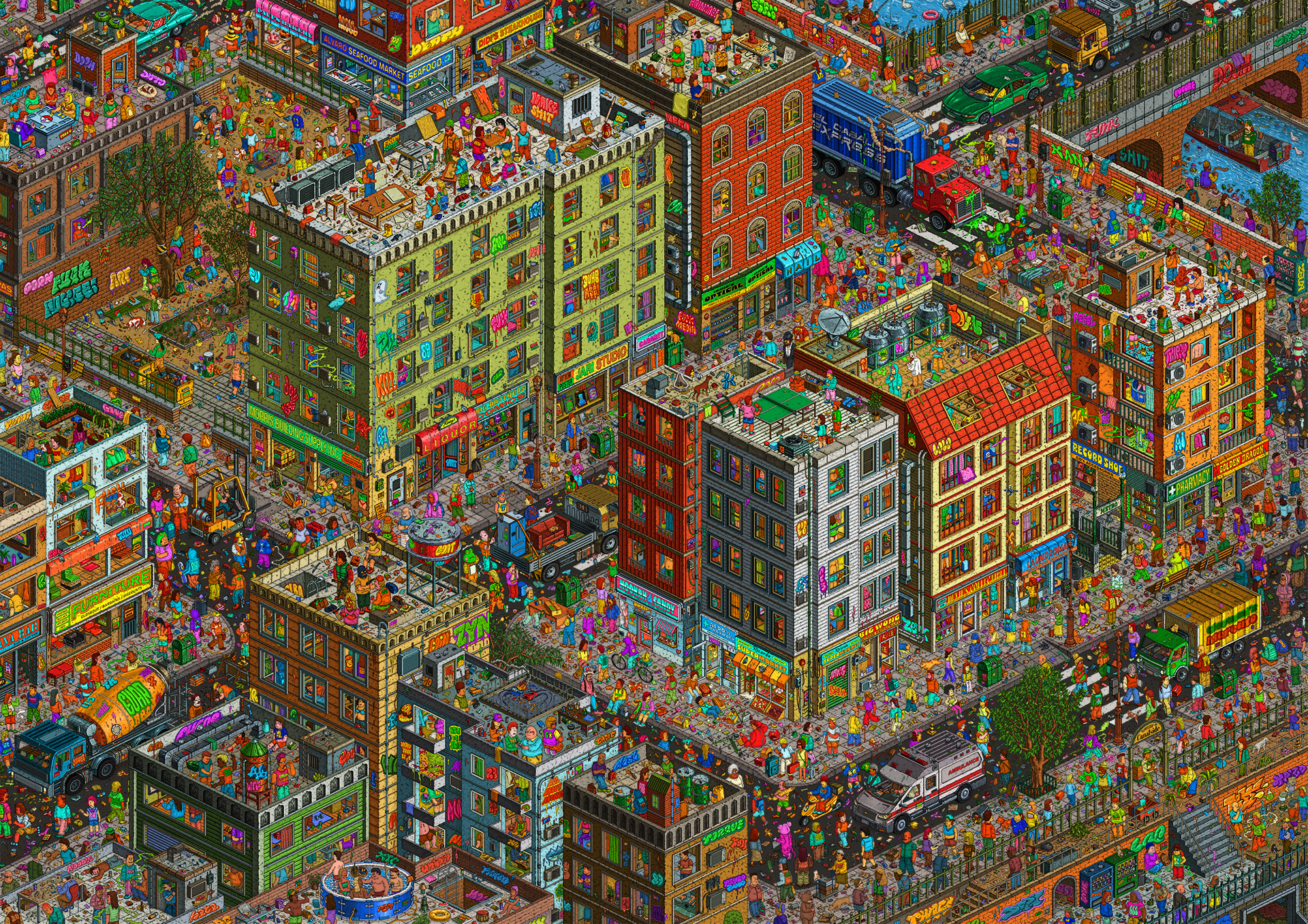

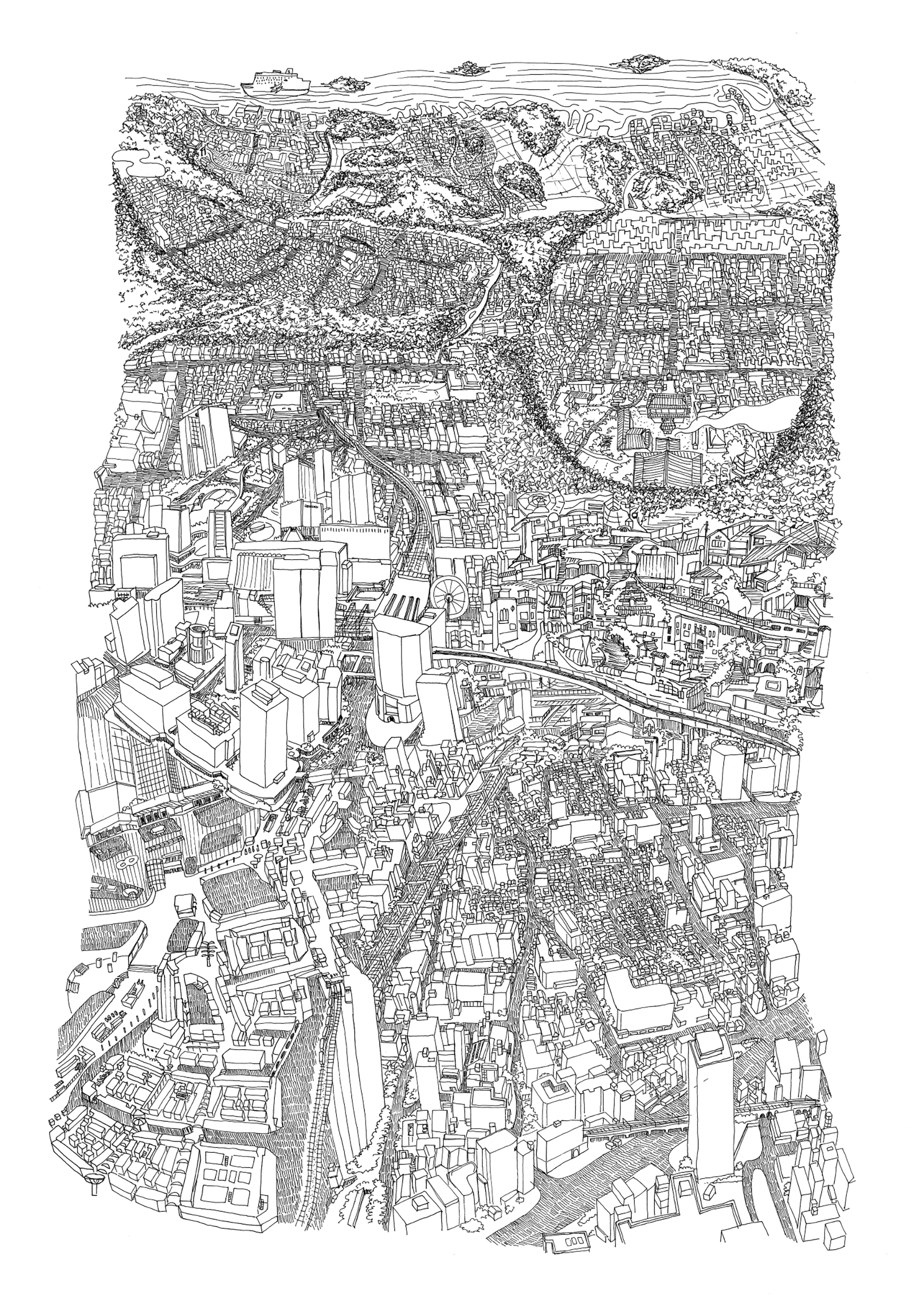

X9

- コンセプト

-

この作品は、都市に暮らす一人の人間として、日々の生活の中で目にしてきた様々な出来事や現象とともに、私が抱く複雑な感情を記録するかのように制作されました。都市とは、無数の価値観がぶつかり合い、多様な個性や感情がぶつかり合う広大なアリーナのようなものです。その中で、許し、愛、共存の理想が輝きを放つ一方で、暴力や無秩序がコミュニティの安定を揺るがすこともあります。都市を構成する建物は、人々を守るシェルターであると同時に、犯罪や暴力を覆い隠す隠れ家でもあります。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Woochi Jeon

ELOQUENCE彼の作品は緻密でユーモラスなディレクションを見せる。荒々しいストリートのエネルギーと洗練された構成が絶妙に調和し、明快で自信に満ちたビジュアル言語を生み出している。

In Clone We Trust

- コンセプト

-

「In Clone We Trust」は、身体、顔、そしてトレンドがオンラインで際限なく複製される世界を映し出しています。ウォーホルに触発された反復と皮肉を通して、この作品は単に見られたいという欲求だけでなく、所属したいという欲求の背後にある静かな孤独、そしてその憧れの中で形作られるアイデンティティを捉えています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Woochi Jeon

ELOQUENCE彼の作品は、強いストーリーテリングと精緻な構成を特徴としている。線や形、質感の響き合いを通して感情を明快にとらえ、視覚的に秩序立ったシーンを構築している。

CHINA

カーニバル | 遊びの時間

- コンセプト

-

作品「カーニバル」は、幻想的な色彩と独特なフォルムを特徴とする一連のパターンを特徴としており、金魚すくいや風船打ちといった遊園地での遊びの大切な思い出を想起させ、鑑賞者を幼少期の楽しかった瞬間へと誘います。デザイナーたちは、日々のデザイン作業の反復的で複雑な性質から脱却するために、基本的な幾何学的言語(円、四角、三角形)に立ち返り、蛍光色を基盤として新たなバリエーションと組み合わせを探求しました。

鑑賞者が創作活動に参加し、変化の可能性について考えることができるように、デザイナーはデザインしたグラフィックに基づいて一連の積み木を制作しました。鑑賞者は、遊びからインスピレーションを得た現代的なデザインを体験し、創造性を解き放ち、自分だけの幸せな瞬間を創造することができます。そして、遊び心がいかにイノベーション、対話、そして共有された経験や記憶を育むかについて深く考えさせられます。

この創作プロセスは、遊び心のあるアプローチでデザインの形態を探求し、純粋で自由な表現を追求しています。この作品は、創造とは断片的な時間の中で喜びの瞬間を見つけることであり、創造のプロセスにおいて遊び心のある喜びの状態を維持することであるという重要なメッセージを鑑賞者に伝えます。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Eric Zhu

Shenzhen Fringe Art Center中国マカオ出身の次世代デザイナーであり、デザイン集団「Untitled Macao」のクリエイティブディレクター。高彩度の色彩衝突、ミニマルな幾何学的構成、先駆的な実験的イラストレーションによって独自の視覚的特徴を確立し、グローバルな視点とローカルな伝統を融合した「ニューマカオスタイル」を創出。純粋で洗練されたデザイン哲学を通じ、常に心地よい視覚体験を提供し、自然で楽しいビジュアル世界を構築している。

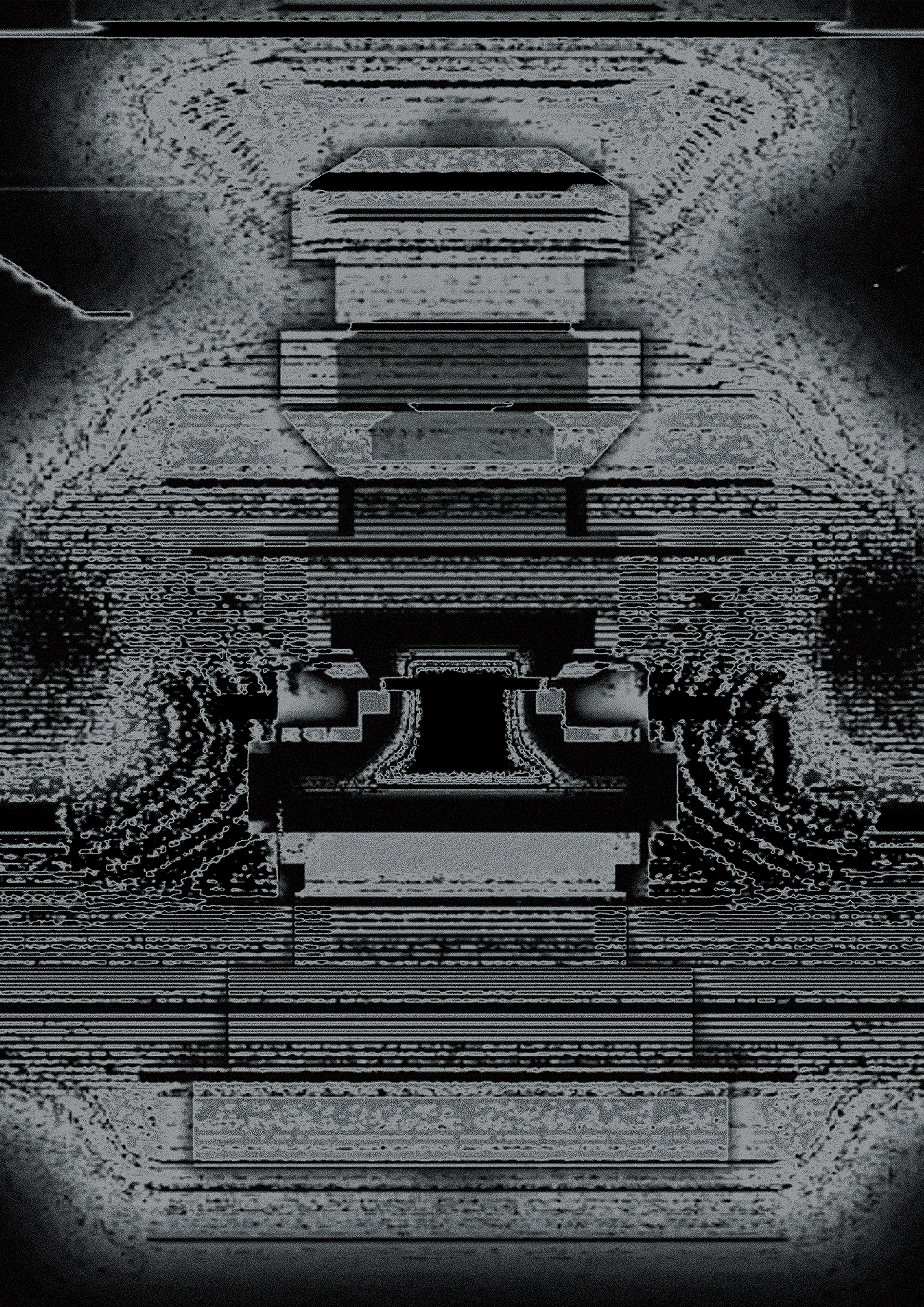

《触覚的な音》

- コンセプト

-

私がグラフィックデザイナーになったのは、印刷物への愛がきっかけでした。印刷物は単なる視覚媒体ではありません。その質感、触感、インクの香り、そして紙の繊細な音さえも、抗いがたい魅力を放っています。この物理的な空間は、デザイナーたちに無限の実験と、手作業による創作活動へと誘います。

かつて印刷物が担っていたコミュニケーションの役割は、スクリーンによって徐々に奪われていきましたが、この変化によって印刷物はより一層貴重なものとなりました。今日、私はグラフィックデザイナーからクロスメディアアーティストへと転身しましたが、印刷物への情熱は衰えていません。このポスターでは、ジェネレーティブプログラミングを用いて音を視覚化し、それを印刷物を通して物理的な世界へと蘇らせました。現代のテクノロジーを用いて伝統的なメディアと再び繋がり、その独特の感覚的な魅力を再び発揮させたいと願っています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Eric Zhu

Shenzhen Fringe Art Center白志偉は、複数のメディア分野を横断する芸術実践者兼デザイナーであり、耳鳴りと不眠症に苛まれる中で、創作を通じて精神的な救済を模索している。神秘的な象徴と世界文明の系譜との対話を解体することに魅了され、複合メディアを用いて哲学的思索を宿した仮想イメージの劇場を構築する。その芸術体系において、デジタル音響トラックの機械的質感と宗教的トーテムの抽象的語彙は、生命的なリズムへと変容する。

蛇から龍へ:星々を巡る旅

- コンセプト

-

古代中国の伝説では、「小龍」として知られる蛇は、霊的な力を持つとされています。長い修行によって、蛇はニシキヘビ、アナコンダ、そして最終的には翼を持つ龍、嬰龍へと変化します。この神話に着想を得て、東洋の小さな龍がアジアから舞い上がり、雲を突き破り、宇宙へと飛び立ちます。叡智の象徴として、人類を導き、時空を超えて文明の炎を灯し続けます。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Eric Zhu

Shenzhen Fringe Art Centerこの異文化クリエイティブデュオ(マレーシア華人のヤオと天津出身のスー・スー)は深センに1983asiaスタジオを設立。「アジア美意識の覚醒」をミッションに、伝統的シンボルを解体し現代的要素と融合させ、神秘的でありながら前衛的な視覚的物語を創出する。素材の対比と時代を超えたタイポグラフィを駆使し、意図的な衝突によって東洋美学を蘇らせる。彼らの代名詞である「カオス・オーダー」スタイルは、文化的記憶を具現化した現代デザインへと昇華させる。

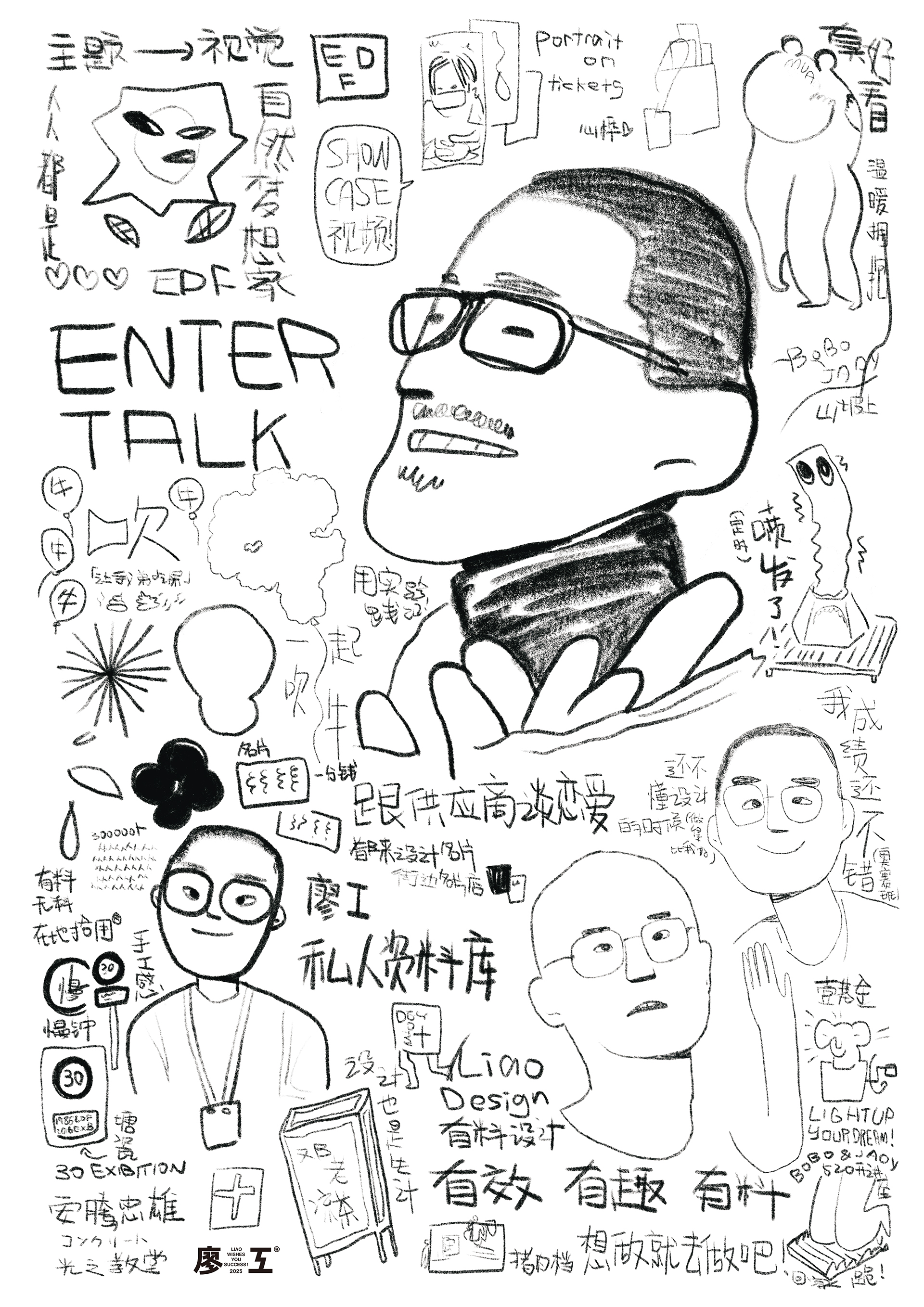

- コンセプト

-

深セン大学の学生たちが、私が深セン大学で行った講義の内容を描いてくれました。とても気に入ったので、それをもとに今回の招待展のポスターを制作しました。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Eric Zhu

Shenzhen Fringe Art Center中国・深圳を拠点とするデザイナー、廖博峰(リャオ・ボーフォン)は、職人である父の技を継承している。彼は手作業による創作の真実性を固く守り、独自のデザイン言語に融合させている。近年では自らの顔を媒体として、独創的な「FACEシリーズ」を創り上げ——技術的技巧を追い求めるデジタル潮流の中で、本質回帰の芸術的道を切り拓いている。

THAILAND

- コンセプト

-

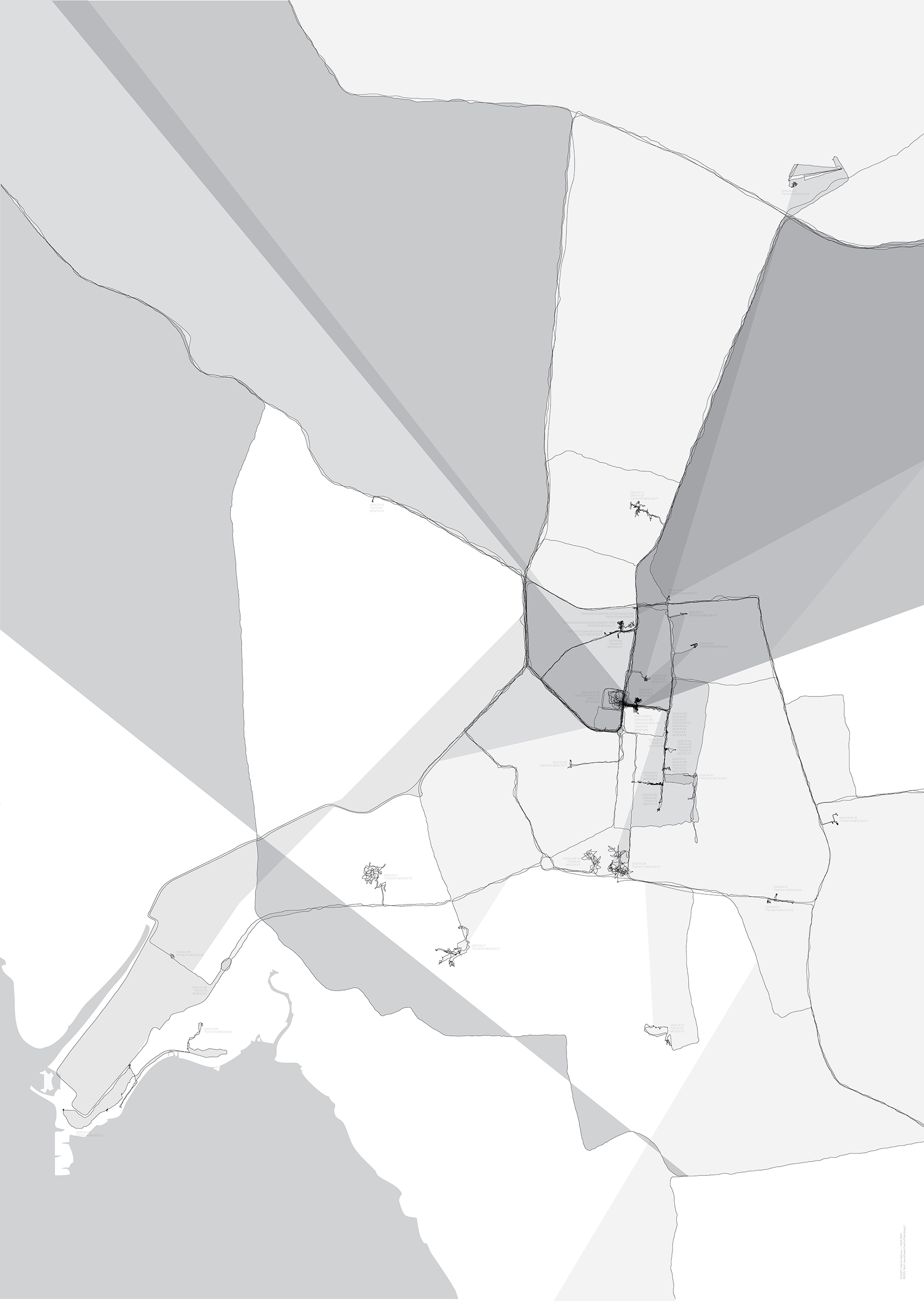

このデザインは、プーケットのコミュニティに30日間浸りきった体験を抽象的に表現した地図です。島を、旅と個人的な出会いの糸で織り成された生きたネットワークとして視覚化し、従来の物理的な地図に代わる友情のタペストリーを創り出しています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Kanoknuch Sillapawisawakul

DEXEMBELLデザイナー、教育者、ビジュアルアーティストであるサンティは、グラフィックデザインの文法と、人、時間、空間を活性化させるインタラクティブなプロセスを融合させる。シンボル、図表、地図、書籍を用いて、グラフィックとタイポグラフィの言語体系を、世界中の個展やグループ展で探求している。

文明ローマ

- コンセプト

-

コンセプト:細菌を定着させない

このCGIアート作品は、古代の人類帝国の興隆を再解釈したもので、今回は帝国が極小規模です。古代ローマ文明にインスピレーションを得たこの作品は、口腔衛生を怠ると細菌が歯に定着する様子を描いています。効果的なデンタルケア、特に高品質の歯磨き粉がなければ、口の中は細菌の増殖にとって肥沃な土壌となり、歯垢の上に築かれた帝国と化します。

マクサム歯磨き粉の広告キャンペーンの一環として制作されたこの作品は、抽象的な健康警告を、教育的でありながら記憶に残る印象的な視覚的メタファーへと昇華させています。

クリエイティブコンセプトはJWT上海が開発し、Surachai PuthikulangkuraがCGIで実現し、世界的なキャンペーンでハイパーリアリスティックなビジュアルを手掛けることで知られる著名なCGIスタジオ、Illusion Co., Ltd.が制作しました。ユーモア、歴史、そして健康意識を融合させたこの画像は、重要なメッセージを伝えています。歯を守ることは、単なる個人的なケアではなく、文明を守ることなのです。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Kanoknuch Sillapawisawakul

DEXEMBELLイリュージョンCGIスタジオの創業者兼CEOであるスラチャイは、11年連続で世界No.1イラストレーターに選ばれ、複数のグランプリを含む2,700以上の国際賞を受賞している。彼のCGI技術はイラストレーションの限界を押し広げ、無限の可能性を切り開いている。

DEXEMBELL (Kanoknuch Sillapawisawakul)

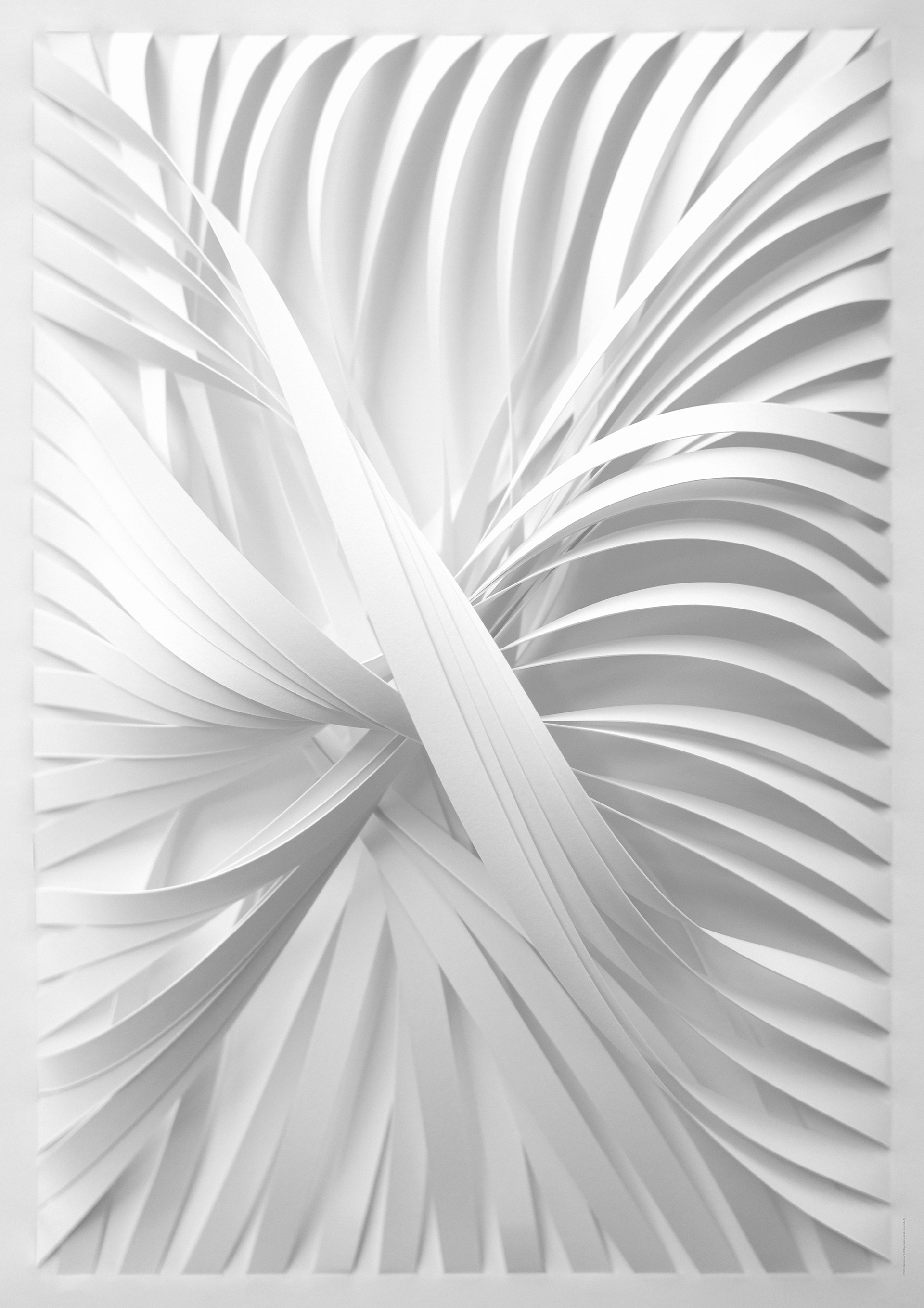

白の結び – The White Unity

- コンセプト

-

70枚の白い紙片は、 純粋さ、 時間、 可能性の象徴であり、 ひとつの形に静かに織り込まれている。 この行為は、 団結、 コラボレーション、 そして創造の背後にある静かな力強さを称え、 大阪府印刷工業組合の70年にわたる共有の記憶と革新を記念するものである。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Kanoknuch Sillapawisawakul

DEXEMBELLデザイナー、キュレーター、教育者として20年以上にわたりクリエイティブ分野で活躍。タイ国内外で学際的な展示を企画。緻密な工芸技術、特に繊細な紙細工を通じて表現される深いコンセプトで知られ、異文化交流を促進するとともに、あらゆる年齢層・分野のアーティストを支援している。

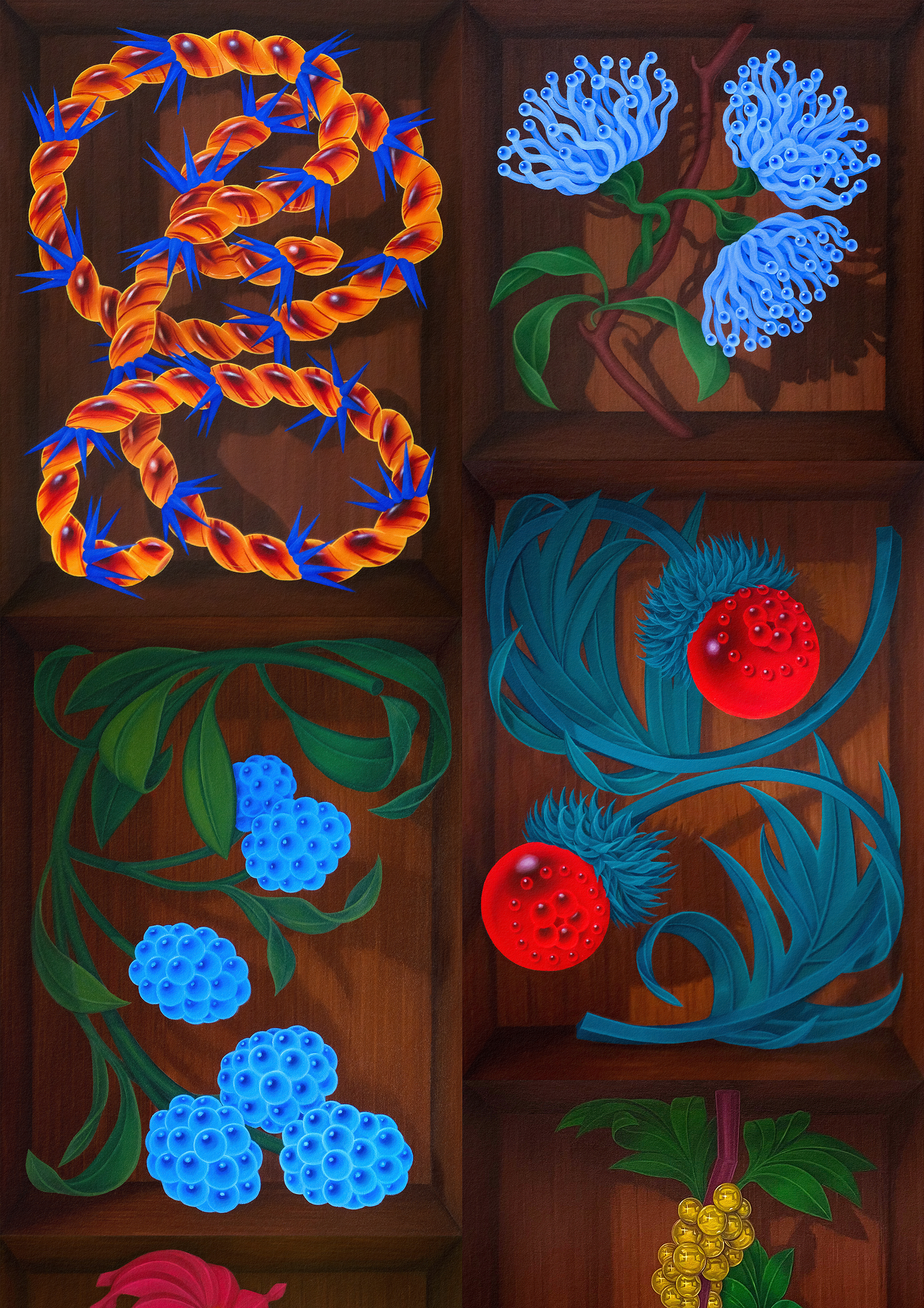

Mary Pakinee (Pakinee Srijaroensuk)

- コンセプト

-

このイメージは、私の油絵作品「所有への執着」(2024–2025年)の写真から発展させたものです。この作品は、主観性と客体化の間に存在する継続的な緊張関係を探求し、女性の身体を支配の場と位置づけるシステムに挑戦しています。私は、こうした力学と、16世紀の「珍品の部屋」といった植民地時代の慣習に根ざした分類の歴史的構造との関連性を見出しています。これらは、生き物を分類し、美化し、閉じ込めるために用いられ、人々を魅了し、支配する対象へと変容させる道具でした。この類似点を検証することで、女性の身体も同様に観察と分類という行為を通して客体化され、しばしばそれを主張し支配しようとする強迫的な行動にさらされていることを浮き彫りにしようとしています。

Print Lovers OSAKAとのパートナーシップにより、カドミウムレッドやウルトラマリンブルーといった特殊な油絵具の鮮やかさと深みを、版画によってどのように捉えることができるかを探っています。このコラボレーションにより、印刷における技術的なプロセスが、どのように元の絵画の豊かさと強烈さを反映し、複製という物質的な言語を通して作品のテーマを拡張できるかを考えることができます。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Kanoknuch Sillapawisawakul

DEXEMBELLタイ国内外で展覧会を開催する新進気鋭の現代アーティスト、メアリーは、思慮深いコンセプト、洗練された技術、そして素材の独創的な使用で知られています。今回のプロジェクトでは、高品質印刷用のデジタルファイルへ絵画を変換し、カドミウムレッドとウルトラマリンブルーが媒体によってどのように変化するかを探求する必要があります。

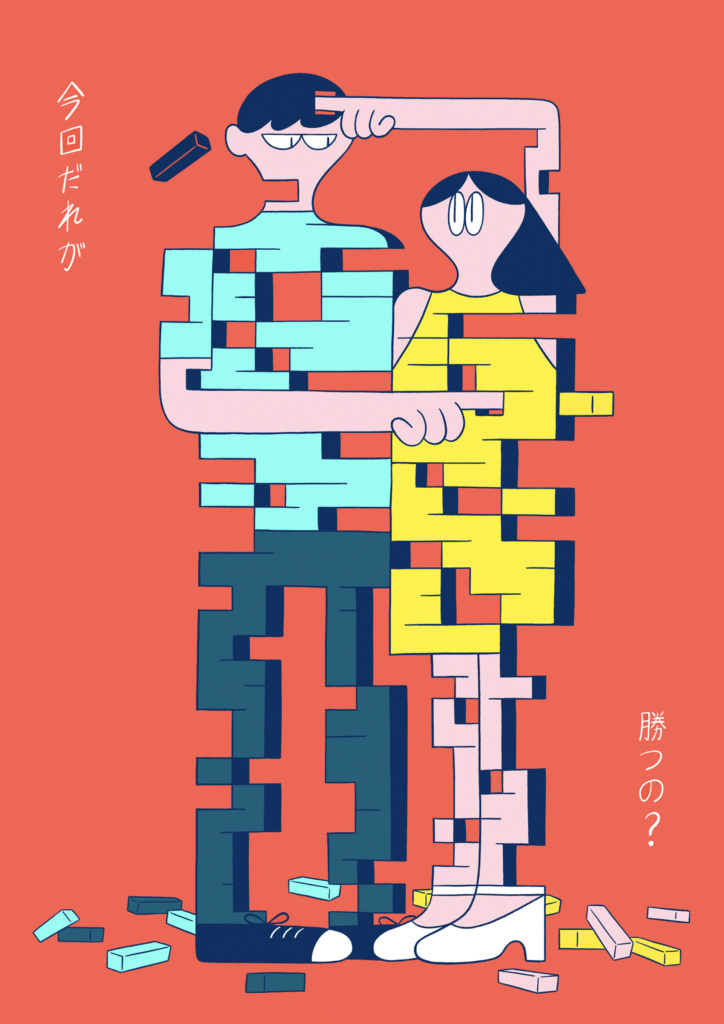

今回だれが勝つの?

- コンセプト

-

このイラストレーションは This is not a game シリースの一つで

恋人との関係悪化をジェンガで表現しています。二人はどちらかが崩壊するまで、ゆっくりと傷つけあいます。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Chignitta / different kyomachibori artfair

シンプルで楽しく、シュールでありながらユーモアに満ちたイラストレーション。シビアな社会問題もポップに表現できるポテンシャルを持っています。静止画とアニメーションの両方を通して物語を語る驚くべき能力を備えたクリエイターです。

HONG KONG

印刷の限界:オーバーレイの魔法を解き放つ

- コンセプト

-

私のポスター「印刷の限界:オーバーレイの魔法」は、デジタル媒体では決して再現できない、印刷ならではの独特で具体的な美しさを称えるものです。その核となるコンセプトは、オーバーレイの魔法、つまり2つの異なる色を同じ面に印刷することで、画面上の視覚効果をはるかに超える、全く新しい視覚効果を生み出すという点にあります。

デジタルの世界では、重なり合った色は単に混ざり合うだけで、濁った、あるいは予測可能な結果に終わることがよくあります。しかし、紙の上では、インクの物理的な相互作用により、より豊かでダイナミックな相互作用が生まれます。私のデザインはこの現象を巧みに表現し、2つの異なる色を重ね合わせることで、予期せぬ3つ目の色、繊細なきらめき、あるいはまさに「印刷にしかできない」魅惑的な深みが生まれる様子を描き出しています。この美しく、まるで錬金術のような変化こそが、印刷の揺るぎない魅力と表現の可能性を際立たせているのです。このポスターは、触覚と視覚の驚異を直接体験するための招待状として機能し、印刷の真の芸術性がこれらの微妙で重層的な効果にあることを強調しています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Seiki Mori

Studio ARRTKim氏のデザインアプローチは非常に思慮深く、知的感性に長けた伝達手法の上に成り立っていると思います。クライアントの「要件」、つまり彼らのストーリーやビジョン、伝えたいコンテンツを、これまでのグラフィックデザイン手法の定説を越えて、最大限に伝達する成果を模索しています。ピクトグラム化する文字と象徴化される意味性。象形文字を彷彿させるシンボリックな文字の扱い。文字のエレメントを解体しつつ、意味性を保持できる最小限にミニマル化する作法が巧みに相互置換・相互補完し合い、ピクチャリスクな情景を作り上げています。よってKim氏のグラフィック作品は‟読む“というより、あらゆる視覚要素を包括的に‟感じ取る”ことで理解を得るダイナミックさを生み出していると思います。

P70:紙/人/印刷大阪印刷協会70周年記念

- コンセプト

-

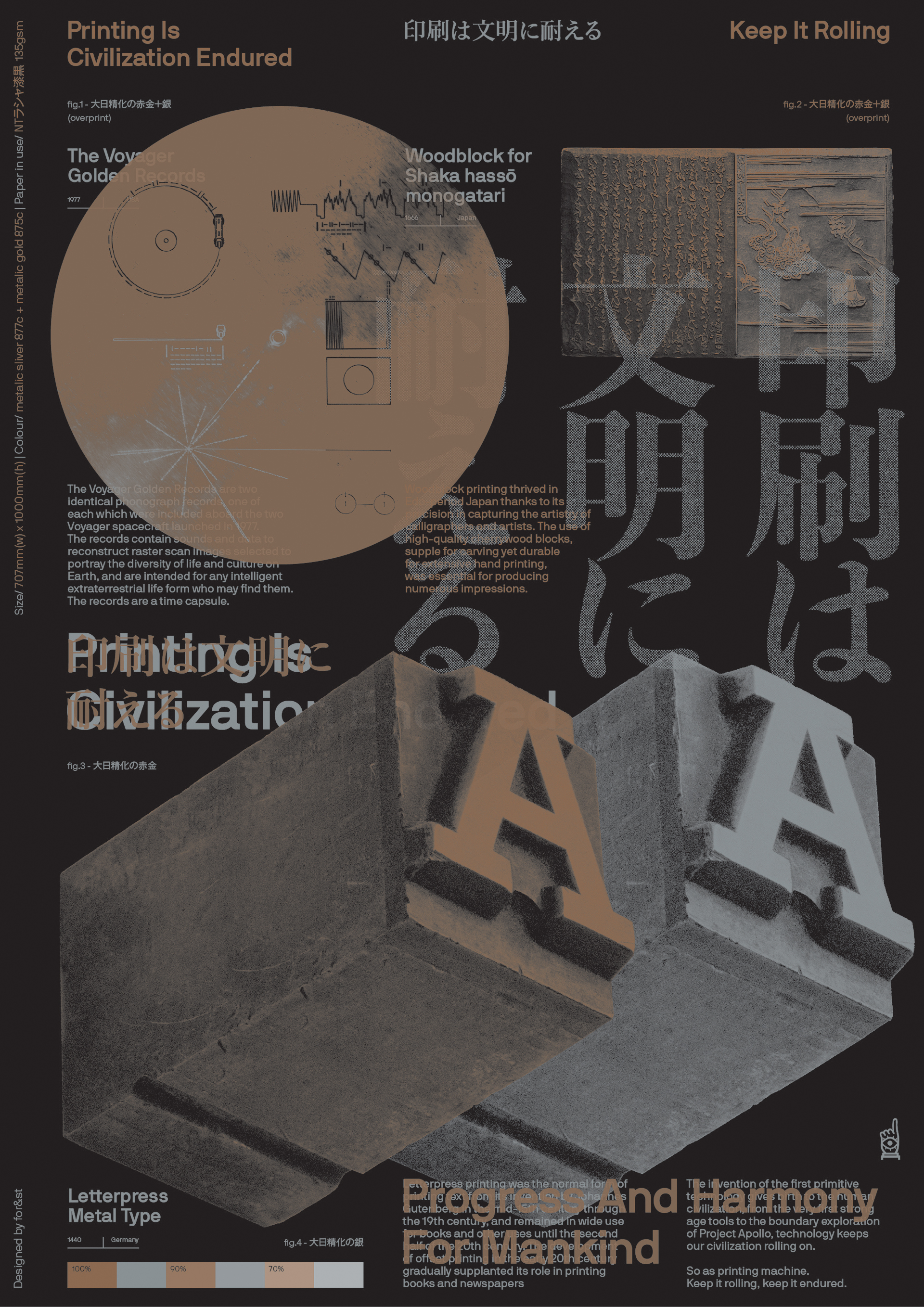

「P70」は、大阪印刷協会の創立70周年を記念し、印刷の伝統を支える3つの要素、「紙」「人」「印刷」を大胆かつタイポグラフィ的に探求した作品です。

コンセプトの中心となるのは、3つの個性的な「P」の形です。それぞれが、紙の滑らかな動き、印刷の仕組み、そして印刷機の精密さを象徴しています。

これらの印象的なタイポグラフィのシンボルは、印刷プロセスのダイナミズムを反映するように再解釈された、厳選され、改良された書体「Uberdank」から描かれています。

この作品は、それぞれ異なる紙に、独自の色彩と技法を用いて印刷された9枚のモジュラーポスターシリーズとして展開されます。間近で見ると、それぞれの作品の質感と印刷の豊かなディテールが明らかになります。遠くから見ると、それらは一つのまとまりのあるビジュアルへと繋がり、印刷というプロセスと製品という重層的な物語を体現しています。「P70」は、アイデア、創造性、そして職人技が融合する媒体である印刷の、揺るぎない力へのオマージュです。このポスターシリーズは、素材(紙)、作り手(人々)、そして手法(印刷)の間に具体的な対話を生み出し、印刷が生きているだけでなく、進化していることを私たちに思い出させてくれます。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Seiki Mori

Studio ARRT美術館や公共施設などのビジュアルブランディングを手掛けるJavin氏の作品は、空間的機能と視覚伝達機能の関係性を明確に提示するグラフィックレイヤー手法が特徴的でカッコいい。幾何学的ボルドな形状の反復により、観る者に連続的リズム感(視覚的空間形成)とその中に織り込まれた象徴的なタイポグラフィー(提唱)のレイヤー構成がビジュアルブランディングのメッセージ性を強めています。 大御所グラフィックデザイナーのTommy Liを師匠とするJavin氏のキャリアは、香港のグラフィックデザイン業界の血統を継承する重要な存在であり、近年では香港若手クリエーターを起用してのキュレーターとしても活躍しており、次世代の新しいクリエーターに活躍の機会を創出するなど、香港の多様な創造文化を牽引する役割を担っています。

- コンセプト

-

13年前に大阪万博を訪れてから、1970年の大阪万博で見た「人類の進歩と調和」は今でも私の心に残っています。それは時代を先取りし、デザインが文明をいかに前進させることができるかを示していました。印刷は知識の基盤であり、印刷技術を維持することは人類文明を存続させることです。この作品は、印刷のノウハウを共有するために結果を測定しようとする私自身の印刷実験と共鳴しています。この作品は、異なるメタリックカラー印刷の様々なパフォーマンスを重ね、マットな背景にすることで、結果のコントラストをさらに高めています。印刷物が生き生きと動き出すのを目の当たりにし、その質感、素材、そして職人の努力を感じることほど素晴らしいものはありません。だからこそ、私はデジタル印刷よりも物理的な印刷物が好きなのです。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Seiki Mori

Studio ARRTCheung氏の文脈的な繋がりを誘発させる作り込まれた彫刻的なビジュアルエレメントの美しい造形表現が、限られた情報量の中に緻密にデザインされていると共に、明解にストーリーを生み出す仕掛けとなって表現されています。具象と抽象表現の間を行き来する思考的創作手法は、日本の俳句に共通する、季語や意味性を紐解く隠喩表現に類似していると思います。限られた要素を扱うことで綿密に整理されたレイアウトデザインにおいては、色彩の豊かさがより際立って見えます。派手ではない色調の中においても、厳選された繊細な色味の選定や、質量を感じさせるテクスチャ表現がMing氏の作品をより際立だせています。

考えすぎる人のビジュアルノート

- コンセプト

-

目まぐるしく変化する世界の中で、私はスローダウンすることを選びます。

この小さなポスターコレクションは、考えるという行為、時には考えすぎること、そしてそれがどのようにして思いやりの表現、あるいは愛の行為となるのかを瞑想するものです。それは、内省、問いかけ、想像力のための空間を提供することです。印刷物を、単なる複製媒体としてではなく、内省の媒体として再び結びつけることを思い出させてくれます。

印刷の未来は、テクノロジーやツールによって形作られるだけでなく、私たちの心から始まります。私たちが探求し、実験し、そのプロセスに深く関わる時間を持つとき、私たちはある種の愛を実践するのです。印刷物、その歴史、その物質性、そして繋がりを生み出す力への愛です。それぞれのポスターは、中間空間、つまり(過剰な)思考と行動の間の休止、不確実性を避けるのではなく歓迎する空間からの視覚的なメモです。それはまた、感情の断片でもあります。考えすぎの痕跡を、ためらいではなく、思いとして印刷したものとして示しています。印刷することは、コミットすること。考えすぎることは、耳を傾けること。存在感を持って創造することは、愛することです。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Seiki Mori

Studio ARRT現代社会における作家個人のパーソナルな価値観や問題意識を、ナラティブな創作表現を通して、観る者に共感や関係性を提示したり、体験を促すアプローチがビジュアル表現に織り込まれているのがUUendyさんの特徴です。作品のスタイル・視覚伝達媒体は多様で、潜在意識下にある繊細な感覚的ニュアンス、日常の不確実性や不透明な社会環境から生じる問題を、共通意識的な感性を触発・喚起させる視覚表現やインスタレーション作品を通して、若い世代を中心に多大な評価を得ています。擬人的なビジュアルモチーフを用いることで、感情移入を創発させ、ナラティブな思考プロセスに没入する世界観を作り出しています。UUendyさんの特色であるユニバーサルなイラスト表現が笑みとHappinessを与えてくれます。

JAPAN

a-ru3

揺籃の閃光(ようらんのせんこう)

- コンセプト

-

命令に従い戦うアンドロイドは、兵器としての役割を忠実に遂行している。

しかし、無意識の奥深くでは、その命令にわずかな反発が生まれている。

舞台は、戦火により荒廃した近未来の都市。重厚な銃砲を背負う姿は、与えられた使命と、自身にかかる未来の重さを象徴する。

戦い続ける今と、戦争が終わる未来への希望。

その狭間で揺れる存在を、メカニックな質感とモノクロの世界に差し込む光や色で表現しました。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

大阪デザイナー・アカデミー

都市を背景に、人と機械が一体化した存在が宙を舞う姿は壮大で、未来を切り拓く若き戦士の物語へと誘ってくれる。圧倒的な迫力と緻密さが融合し、さらにメタリックな質感と光の屈折が美しく、未来的でありながらどこか神話的な雰囲気を漂わせている。(text by 庄野裕晃)

Seven Summers

- コンセプト

-

この作品は、私が7年間過ごしたカリフォルニア・ロサンゼルスの夏の記憶をもとに制作されました。ロサンゼルスの夏には独特の魅力があります。乾いた空気、容赦なく降り注ぐ日差し、そしてヤシの木が建物や地面に落とすくっきりとした影。そのすべてが私の感覚に強く焼き付き、季節が巡るたびに、あの空気を恋しく思い出すようになりました。

本作では、建築的な構造やインテリア、家具の配置にもこだわりながら、カリフォルニアの空間感覚をイラストレーションとして表現しました。これまで私は主に「女性」や「花」をモチーフに作品を描いてきましたが、本作ではより構造的なアプローチを取り入れ、空間そのものが語る物語を意識しています。

プール、住宅、植物、人物、それぞれが夏という時間の中で共鳴し合うように構成されています。画面の中の光と影の関係、色彩のバランスには、デイヴィッド・ホックニーの作品からも影響を受けています。懐かしさと現代性が共存するこの一枚から、誰かの記憶や感情が呼び起こされることを願っています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

光冨章高

vision track本イベントのテーマである「国境を越えるアート」を体現するアーティストであることは間違いありません。中国と日本にルーツを持ち、欧米での海外生活を通して磨かれた視野で育まれたのは、東洋的な繊細さとグローバルな感覚が自然に溶け合う独自の表現である。しなやかな曲線美、鮮烈な色彩、上品さが絶妙に同居する世界観は、国際的ブランドとのコラボレーションがその普遍的な魅力を証明している。彼女の活動は制作の枠を超え、ブランドプロデュースやギャラリーの設立など、文化を繋ぐ架け橋としても広がってきた。多様な文化を鮮やかに融合させた作品からは、観る者を世界のどこかへと連れ出し、異文化の間に流れる心地よい風を感じさせてくれることでしょう。

- コンセプト

-

旅先で公園を見たり歩いたりするのが好きです。子どもの頃によく遊んでいた公園はマンションに併設されたもので、今にして思うとそれほど広くはありませんでした。自分の脚で国内、海外を旅するようになると、色んな公園の景色が気になるようになりました。とりわけ、緑豊かで、人々が思い思いに過ごしている公園は、その中に周囲の街の人の暮らしが詰まっているようで、魅力的に見えます。海外ではリスなんかもよく見られるので、探すのが好きです。そんな公園をモチーフに、思い思いに過ごす人や動物をリズミカルに配置しました。公園でちょっと一休みするときの、何気ない時間の流れをこれからも大切にして暮らしていきたいです。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

後藤 芳貴

Art Book Osaka京都・亀岡を拠点に活動するイラストレーター/グラフィックデザイナー。 型紙版画(ステンシル画)で絵を描いている。自分の作風を探る中で、実験的に海外旅行記やスケッチ集など、ZINEという形で発表している。 描かれる作品は、大胆な図案とユニークな構図、そしてあたたかみのある配色が印象的です。Art Book Osakaでは、ZINE、ポスターの展示販売に加えて似顔絵ワークショップも開催。手ざわりや仕上がりにもこだわった印刷物としての魅力も存分に届けてくれました。

PAYING HOMAGE

- コンセプト

-

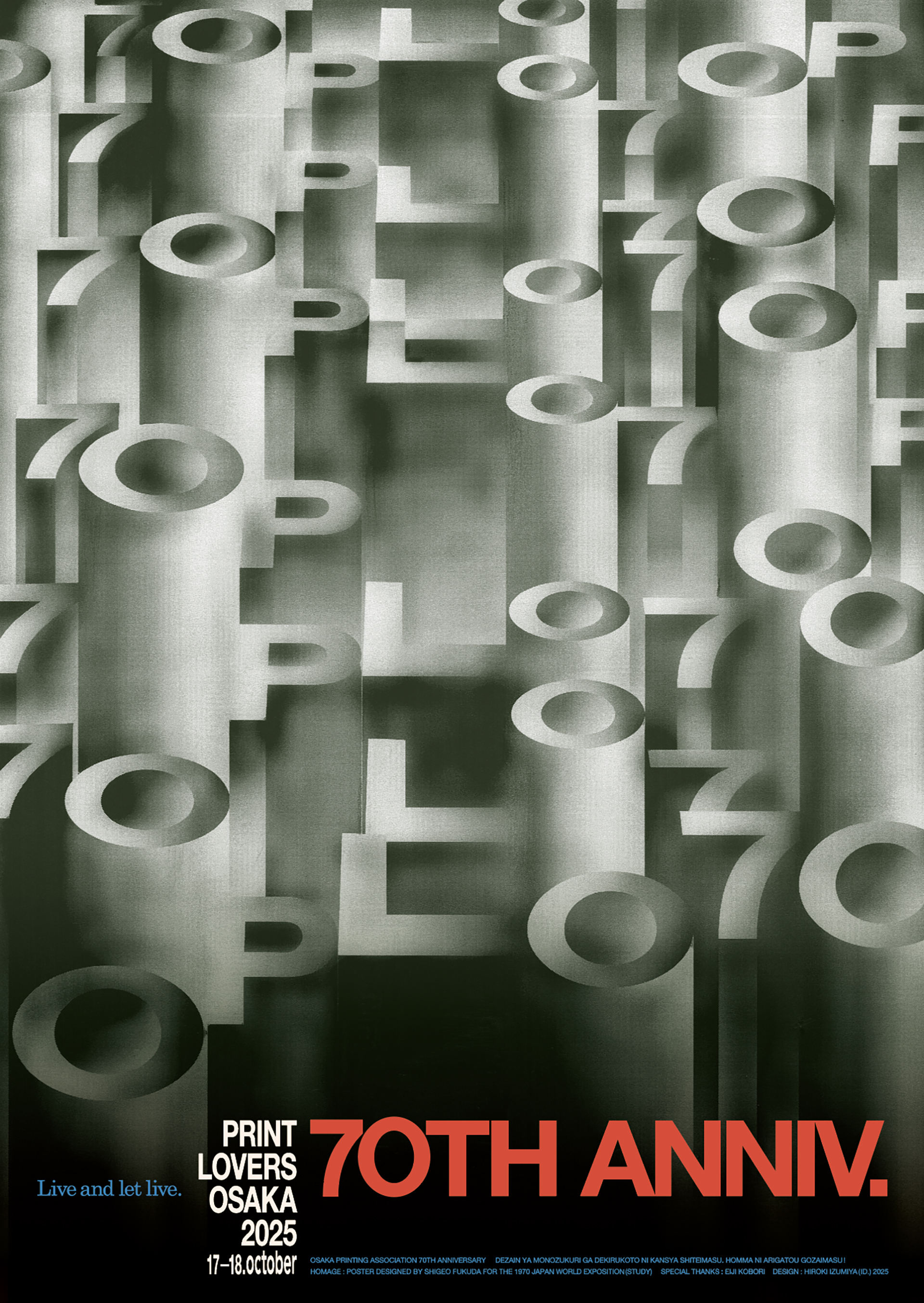

1970年に開催された大阪万博公式ポスターのグラフィックデザイナー福田繁雄さんが、

試作ポスター(1967年)として制作したものをベースに、55年ぶりの大阪・関西万博の年にあわせ敬愛の意を込めてデザイン。

PRINT LOVERS OSAKAの頭文字と大阪府印刷工業組合70周年の70で構成。

デジタル作画したものを一度出力、加筆、再度スキャンし制作。当時のものと同様にあえて網点、アナログ感が出るように表現。

過去と現代、未来を繋ぐ印刷物の祭典に関われた事、誇りに思います。

《貴重な試作ポスターを寄贈してくださった小堀栄二様に心より感謝申し上げます。》

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

大阪府印刷工業組合

築山万里子泉屋宏樹氏(iD.)は、グラフィックデザインや書籍装幀を多く手掛け、コンセプトやそこに込められた思いをとても大切にするデザイナー。彼とも何度も仕事をしていますが、決して妥協せず、本質をとらえたデザインを探求する姿勢は、一つひとつの作品に説得力を与えています。そして彼のデザインは、視覚的な表現にとどまらず、印刷という表現を常に意識されています。印刷とデザインの可能性〜プロダクト化という大印工のプロジェクトの一環としてお声がけしたお一人。

- コンセプト

-

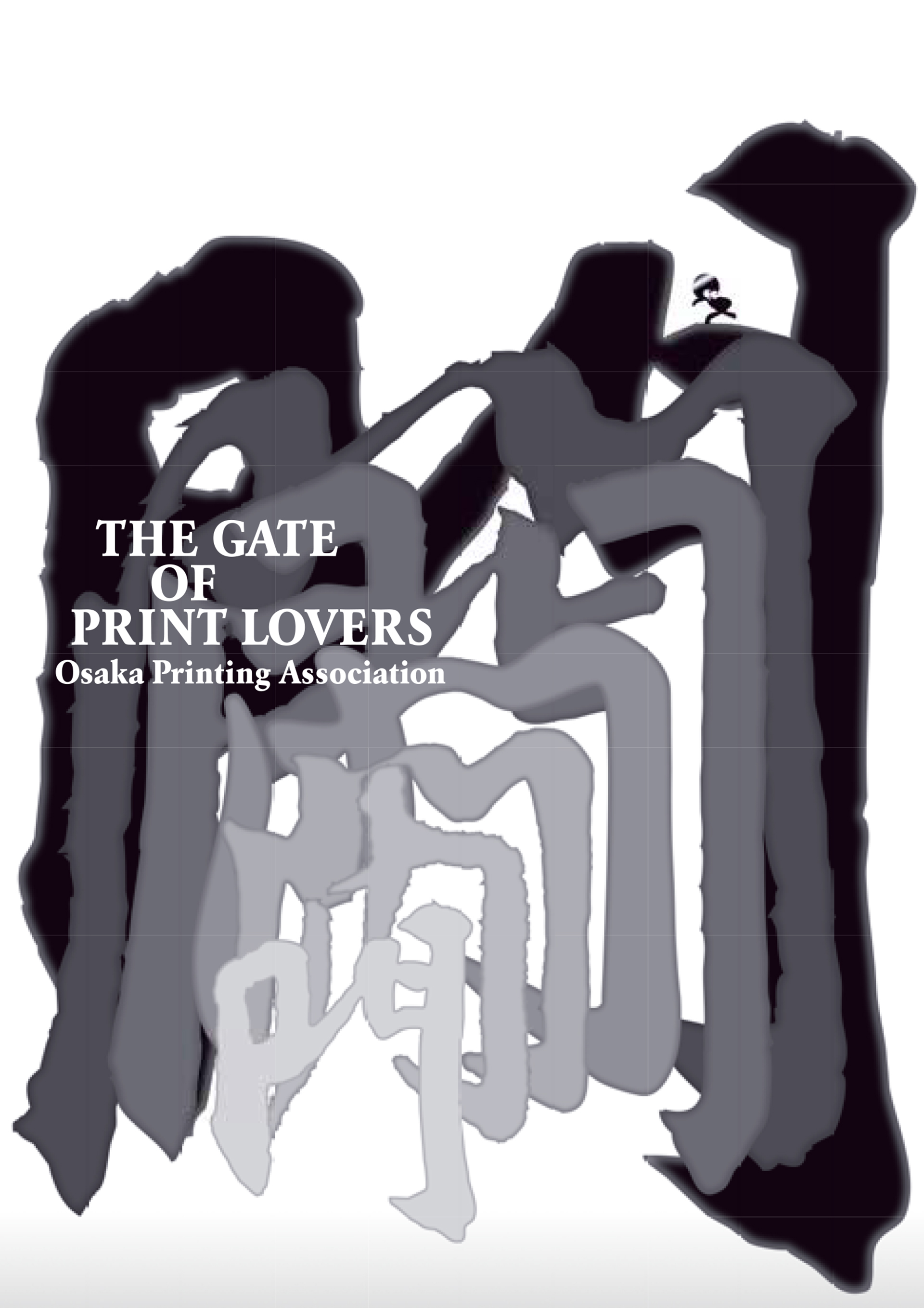

印刷には、多様な表情や情報をはじめ、紙とインキが作り出す物質感の微細な手触りがある。モニター画面に表出するデータ画像には見られないより多くの特質を持ち、視覚印象を鮮明に記憶させてくれる。

この70周年の機会に、紙質との関係や印刷の表現技法などの知識を興味の入口として、今まで知らなかった新しい散歩道を見つけるように、PRINTの「門」に参加してその魅力に触れて欲しい。東洋の“書”と、西洋の“ゴシック”の異なる書体で「門」の文字の出会いを制作しました。

アートディレクター/グラフィックデザイナー 井上嗣也

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

ヒロ杉山

印刷物という媒体に常に挑戦的に取り組んで来られた、日本を代表するクリエイターの方々に今回お願いする事ができました。それぞれの作り出す印刷物は、常に刺激的で、印刷物の領域を超越したアート作品となっています。そんな作品を皆様に見ていただけたらと思います。

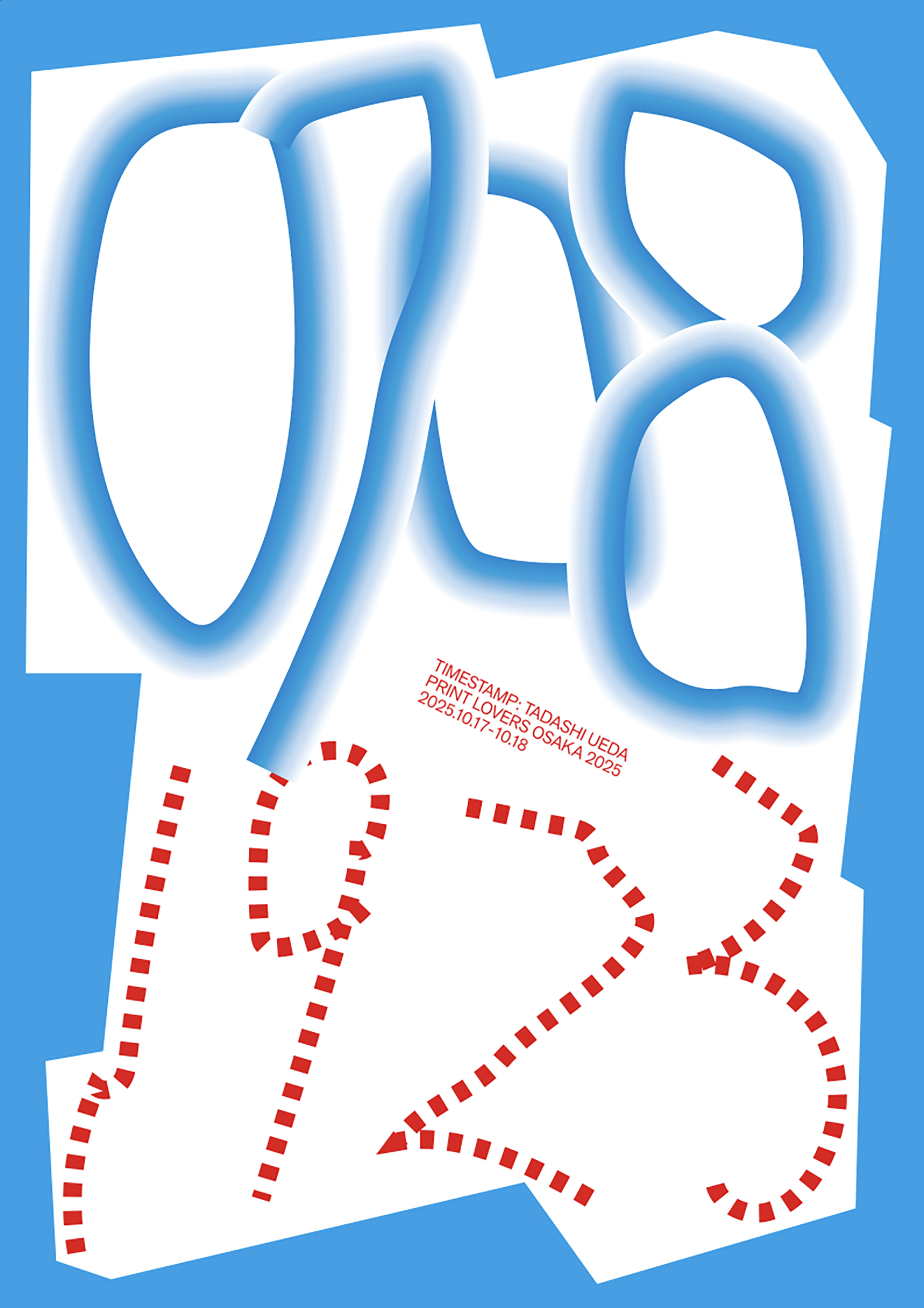

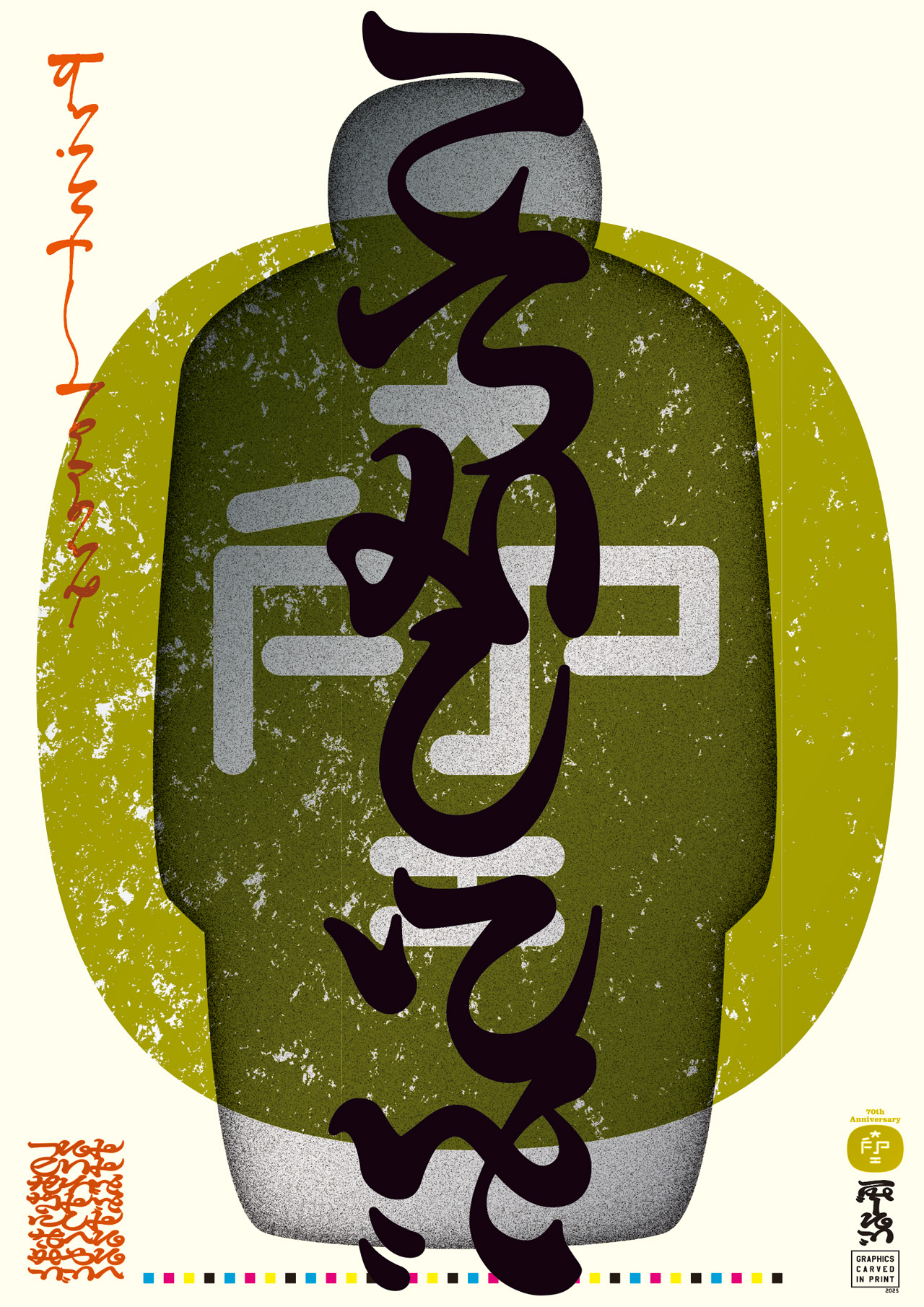

TIMESTAMP

- コンセプト

-

ポスターに書かれた<0708>と<1923>という数字は、このポスターを作り始めた日時のことを表している。<7月8日><19時23分>。

ノートにラフスケッチなどは書かず、最初からパソコンに向かって、フリーハンドに近い感覚で文字を書いた。パソコンで書いた文字には「ペンの痕跡」は無いけれど、「手癖」みたいなものは存在していると思う。全く同じ手法を使っても、同じ形を再現するのは難しい。

たとえ時間を巻き戻せたとしても、二度と同じ形は生まれない。

限りある時間を大切にして、生きていきたいと思う。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

庄野裕晃

ubies理知的な構築力を背骨に据えた、自在な視覚表現に、いつも一瞬で心を奪われる。思わず笑みがこぼれる軽やかさに惹かれる人も多い。それは本人そのもので、精緻でありながら、その緻密な計算をまったく感じさせない自然体が、彼のグラフィックを自由で伸びやかなものにしている。飄然と高い壁に向かい、次のステージへ飛び込んでいく軽やかな姿に惹かれ、また一緒になにかを創り出したくなる。

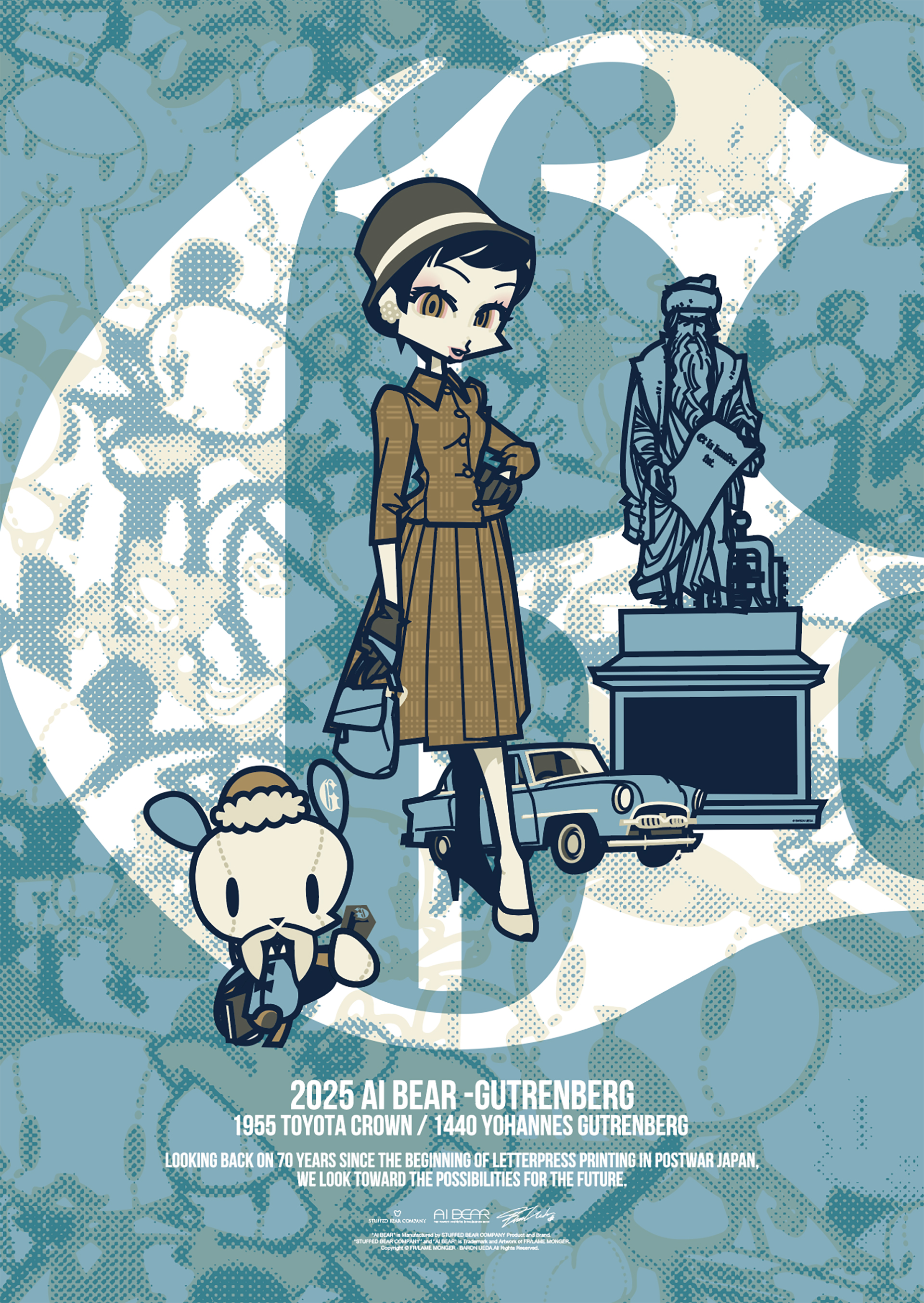

- コンセプト

-

70年の歴史ある印刷組合の歴史から、当時戦後間も無く開発された国産車とファッションをその時代に乗せて描きました。

背後には活版印刷の発明の父グーテンベルグを。

未来に向かうAIロボットAI BEARのグーテンベルクカスタマイズで印刷や人類の未来を歩み続けるようなイメージで描きました。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

大阪府印刷工業組合

矢田幸史大阪のイラストレーターと言えば上田バロン氏しかいないと思います。バロン氏のイラストは印刷との親和性がとても高く、またイラストの素晴らしさだけではなく、印刷や工芸やその他の製法や機械などにもとても詳しい。今までにも様々な技術を使って作品を製作されますが、すべての技術の理屈を理解し、それに伴った幾層にも分けられたデータを入稿する事ができる、とても優れた稀有なアーティストです。

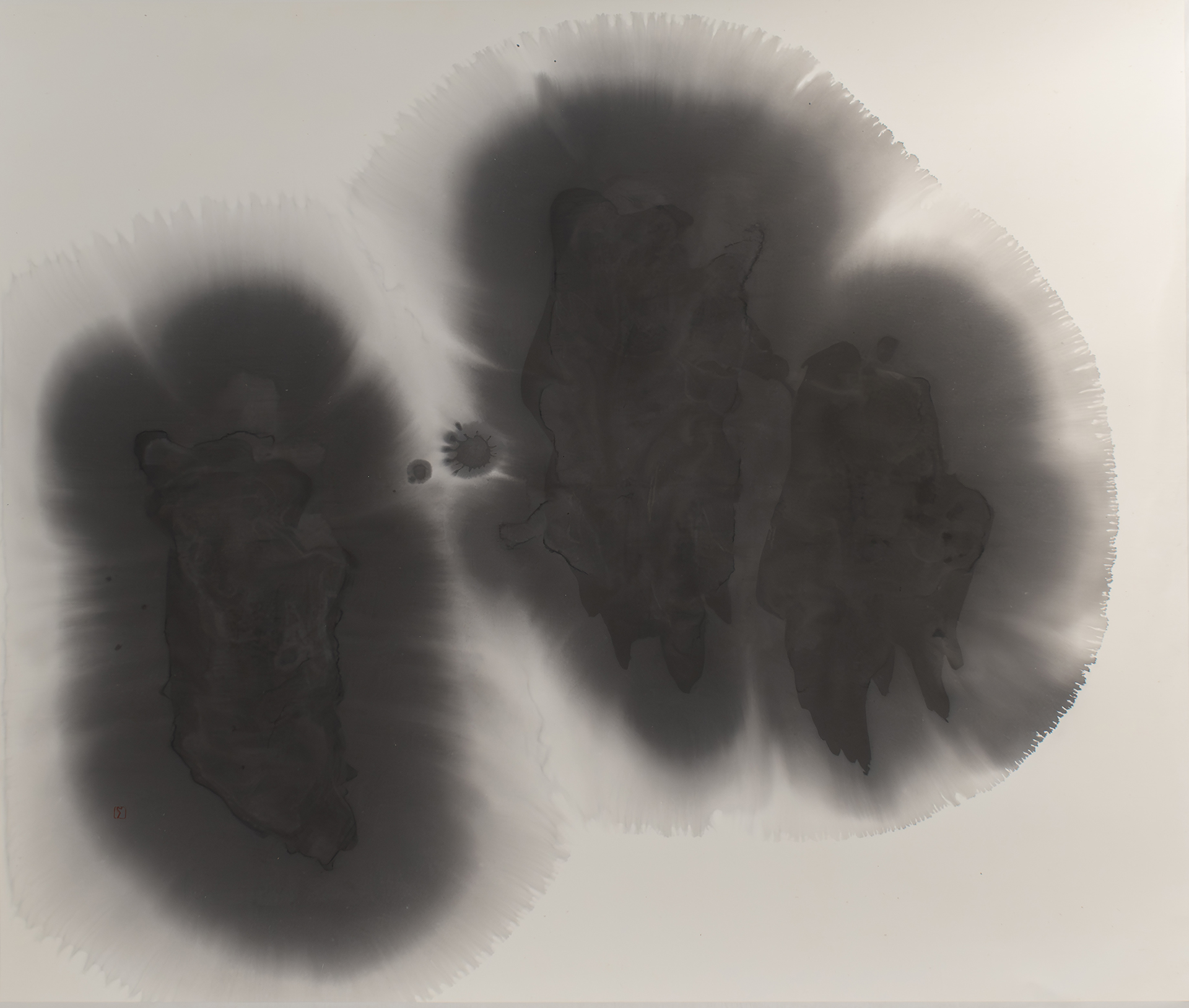

行間

- コンセプト

-

行間:文章の行と行の間。文面に表れない真意。表と裏、陰と陽の間。

行間が呼吸する時間を与え、イメージを拡げ、緊張と寛ぎ、余韻とリズムを生む。

行が人の手の入る場だとしたら、行間はおよぶ事ができない所。

そんな危うい所に手を伸ばし、触れられずとも理解できないかと墨に問う。

“行”の文字は(自らの“行”いが感染につながり、“行”をおこなうかのように家にとどまり、未

来の“行”き先をあやぶんだ)コロナ禍を象徴すると考えテーマにしていた。その行から次の

パンデミックまで、今私達はその行間のただ中にいるのかも知れない。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

石塚杏梨

NEW ENERGY OSAKA墨と余白を自在に操り、自然や時間の痕跡を映し出す上田普。書の伝統から発展した彼の作品は、静謐でありながら強い存在感を放ちます。その表現は、紙や印刷が持つ「余白の美」と響き合い、視覚だけでなく精神を揺さぶる体験へと導きます。

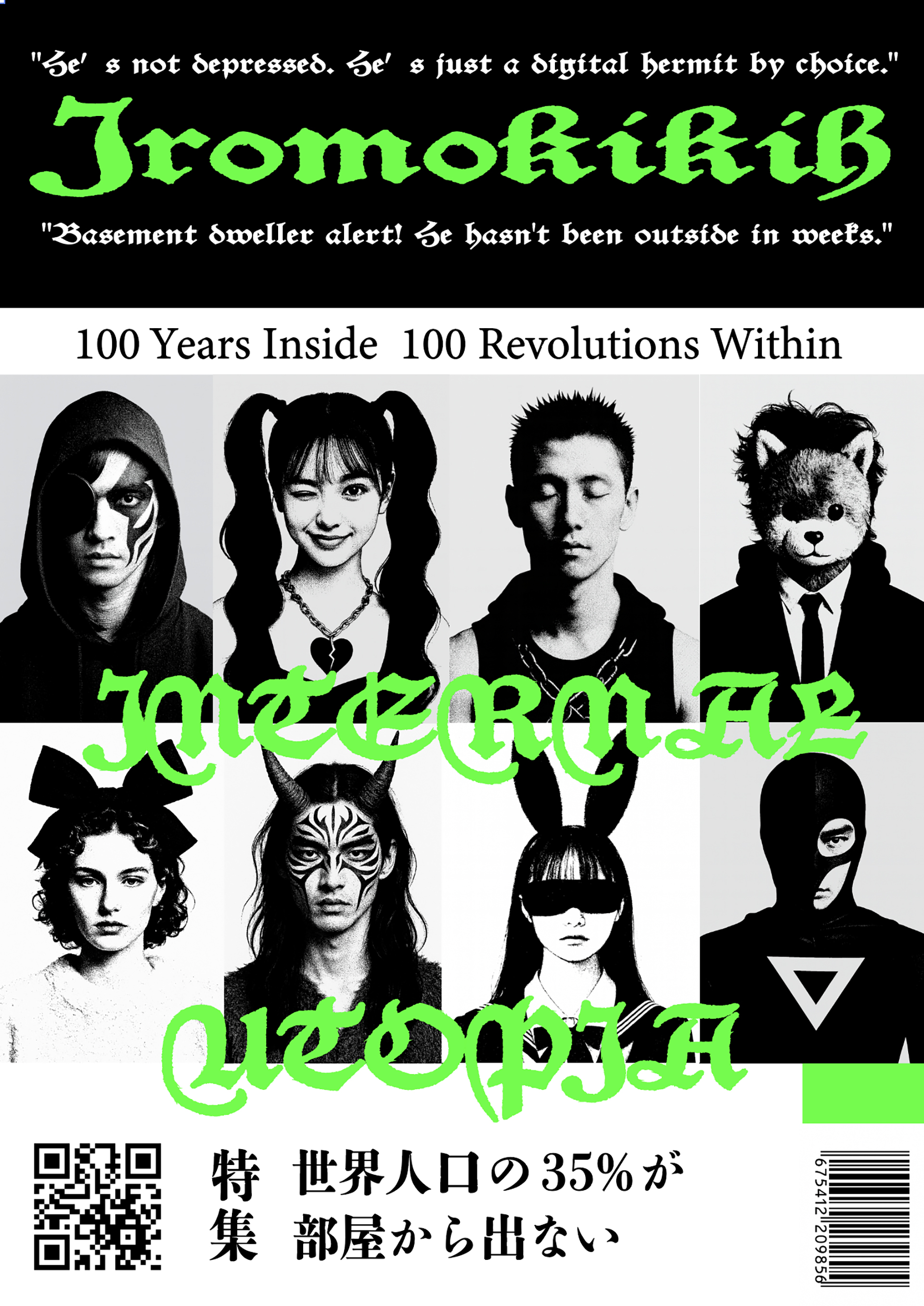

「INTERNAL UTOPIA」(内部のユートピア)

- コンセプト

-

雑誌名:IROMOKIKIH

特集:世界人口の35%が部屋から出ない

キャッチコピー:100 Years Inside / 100 Revolutions Within( 100年の孤独は、100年の革命だった )

「Hikikomori」は単なる問題ではなく、「創作性・静寂・自己探求の象徴」として再定義された。

外に出ないあなたは世界を生み出す存在だった。

そのテーマを設定し100年後の雑誌の表紙をイメージしました。

表紙の人物たちはフューチャーされたひきこもりたちです。

彼らは世界を作る重要人物とされています。

表紙の付録としてQRコードを読み込むと引きこもりが作ったゲームで遊ぶことができます。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Skeleton Crew Studio / UNKNOWN ASIA

エッヂの効いた表現で、常に違う角度でいい意味で想定外のクリエイティブが仕上がってきます。 常に挑戦的で普段はデジタル表現がメインですが、そういう方の印刷というフィジカルという表現は新鮮で魅力的だと感じています。

Emotional – face –

- コンセプト

-

「Emotional」は、日常の中で感じるさまざまな感情の瞬間ー喜び、楽しさ、驚き、切なさ、怒りーなどを表現した作品シリーズです。その中でも「face」は、表面的には明るく見える感情の背後に、不安や悲しみといった暗い側面が潜んでいるような、複雑な感情が層を成しながら、輝く瞬間を表現しました。

その時々の状況や関わる人によって感情の見え方が変わるように、

ご覧になる方それぞれの視点で、異なる感情のゆらぎをを楽しんでいただければ幸いです。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

大阪府印刷工業組合

矢田幸史emmaさんは、とてもPOPでカラフルな表現で、抽象から具象まで、さまざまなタッチの絵を描く事ができ、今回の印刷と言うアウトプットにとてもピッタリのアーティストだと思いました。特に色使いがとても素晴らしく、emmaさんのカラフルな作品を印刷でどう表現するか、プリンティングディレクターとしてもとても楽しみです。人柄もとても前向きで、おおらかで、チャレンジ精神があり、今後がとても楽しみなアーティストです。

- コンセプト

-

現在の小学校では熱中症警戒アラートがでると逆にプールが中止になってしまうそうで、この暑さも大変で深刻なことではあるけれどおしゃれなメガネや帽子、かわいい扇風機を持って忍の小手みたいなのを装備したり膨らむ風船みたいな作業服などで太陽光をいなして猛暑を乗りこなして、冷たい麺や冷たい飲み物を美味しく味わって体温を調節している。感染症や米騒動とか急な熊や不吉な予言や新しいインターネットサービスに振り回されつつもいろいろ駆使して、それはそういうものとして日々常識を上書きして受け入れて日常を進めていく人の営みのたくましさをぼんやりと取り止めもなく思い浮かべながら制作しました。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

光冨章高

vision track人と人との間に流れる「空気」や「間」をコミカルかつシニカルにすくい取り、誰も傷つけないやさしいタッチで描き出すイラストで20年以上にわたり第一線で活躍し続けてきました。幅広い企業との仕事の中で積み重ねられたクライアントワークの数々は、イラストレーションという表現の可能性を地道に、そして確実に押し広げてきた。岡田の描く一本の線には、長年の経験が育んだ鋭い観察眼と、現代社会をやさしく包み込むような温もりが同居している。本展で発表されるポスター作品は、新たな表現領域へと踏み出す節目の一作。静かなユーモアと深い人間理解が交差するこの作品は、観る者に「岡田丈のこれから」を予感させるだろう。

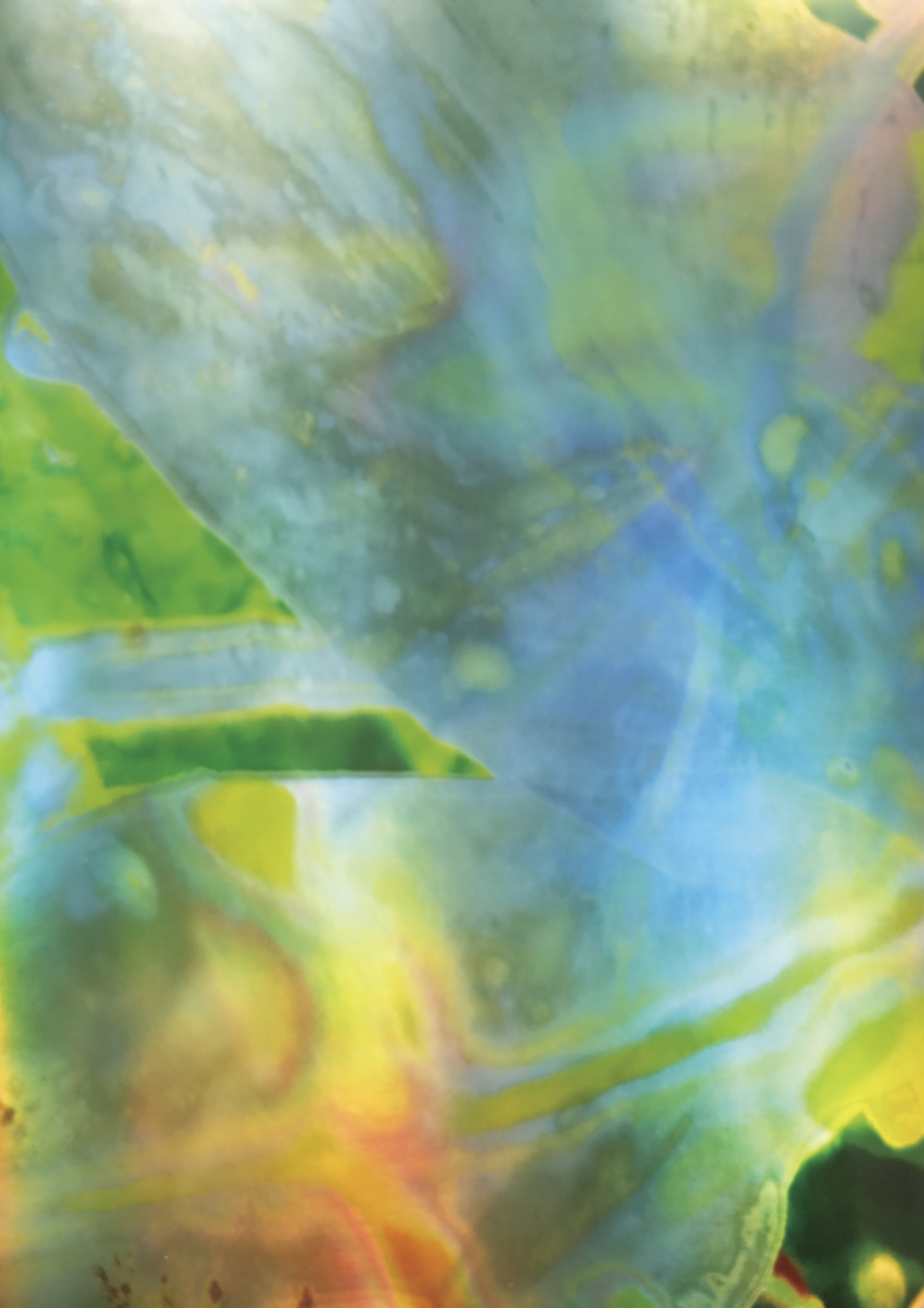

INTER-WORLD/Cocooner: Apparent motion of celestial bodies

- コンセプト

-

奥中章人の作品は、空気・水・太陽の関わり合いによって生まれる地球環境の現象を増幅させる柔らかな彫刻です。作家は「人は空気や水や太陽に似ている」と考え、私たちと世界との関係性を視覚的・体感的に提示します。作品名「Cocooner」は繭に引きこもる人を連想させ、人類全体が人新世という人の業が生んだ繭に囚われているのではないかと問いかけます。旧態依然とした人間中心主義の繭から脱皮し、より宇宙的な必要存在として羽ばたくことを願う思いが込められています。本展では、完成した立体作品を透かして映る太陽や鮮烈な色彩に変化した表象を切り取り撮影した写真を発表し、観る者に新たな視座と感覚の解放を促します。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

鈴木 大輔

Study 大阪関西国際芸術祭奥中章人は、光・風などの環境要素を巧みに取り込み、場の空気を変容させるインスタレーションで注目を集めています。「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」では、万博会場内において約15mもの大きさの象徴的なバルーン作品を発表し、多くの来場者に深い感動を与えました。印刷が紙という素材に生命を宿すように、奥中の表現は素材や空間に新たな意味を吹き込みます。70周年を迎える「PRINT LOVERS OSAKA 2025」において、自然とアートが織りなす彼の世界観は、“愛とアート”の理念を鮮やかに体現します。

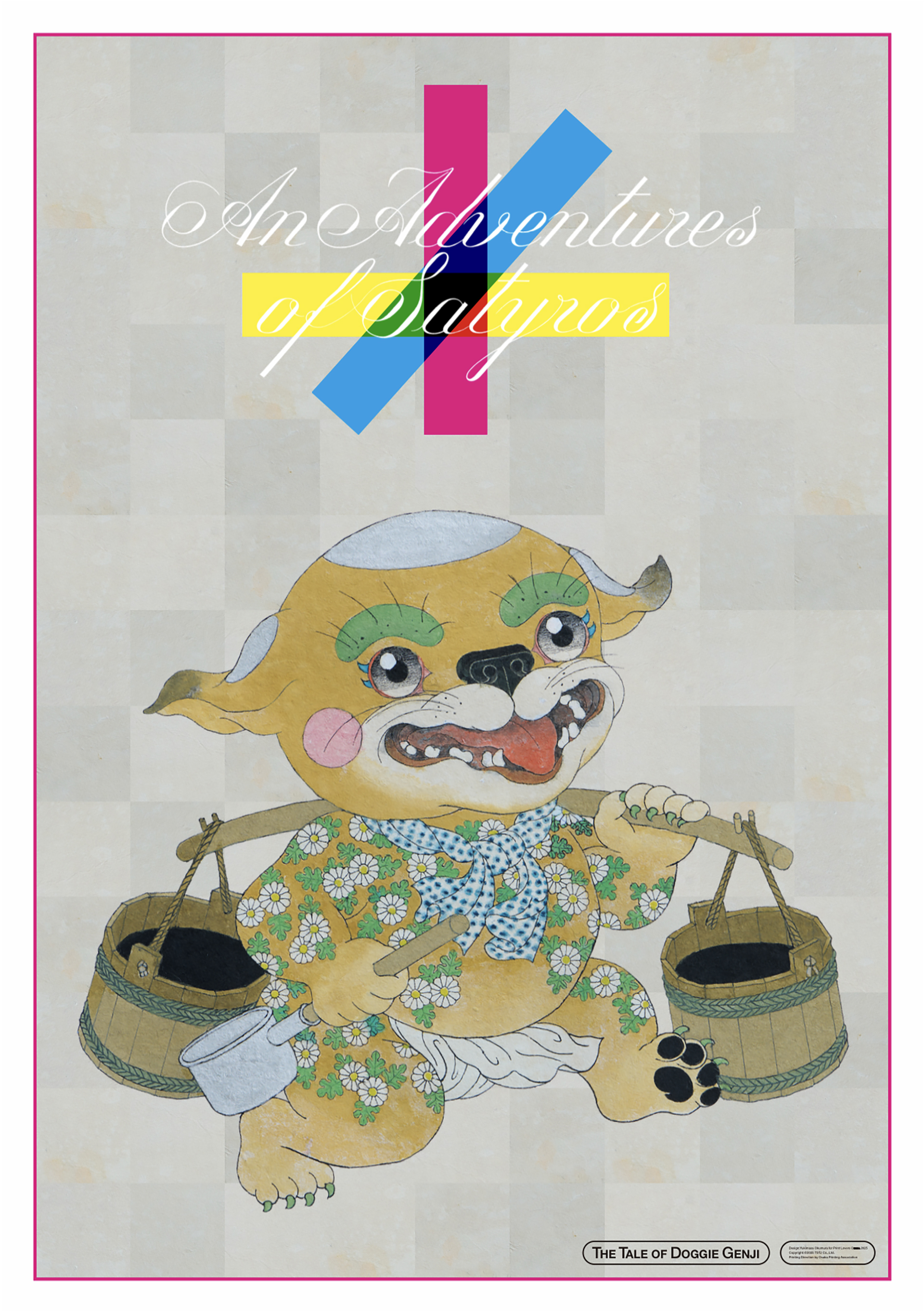

An Adventures of Satyros

- コンセプト

-

絵はSatyros(愛犬)が演じる肥取りの場面。私の子供時代には水洗便所が少なく、このように肥桶を担ぎ、肥柄釈を持った人を時々見かけました。思い出す昭和にあった残像をテーマに幾つか考えた内から絵にしました。印刷に於いては、細野晴臣氏のLP「S・F・X」のポスター(1983年に制作したこのポスターは、亀倉雄策氏による日本のポスター100選により、私の代表作となっています)に準じて銀鏡面紙に印刷しました。特殊紙に4色+1色(白)のインクにより、オフセット印刷特有の表現をめざしました。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

ヒロ杉山

印刷物という媒体に常に挑戦的に取り組んで来られた、日本を代表するクリエイターの方々に今回お願いする事ができました。それぞれの作り出す印刷物は、常に刺激的で、印刷物の領域を超越したアート作品となっています。そんな作品を皆様に見ていただけたらと思います。

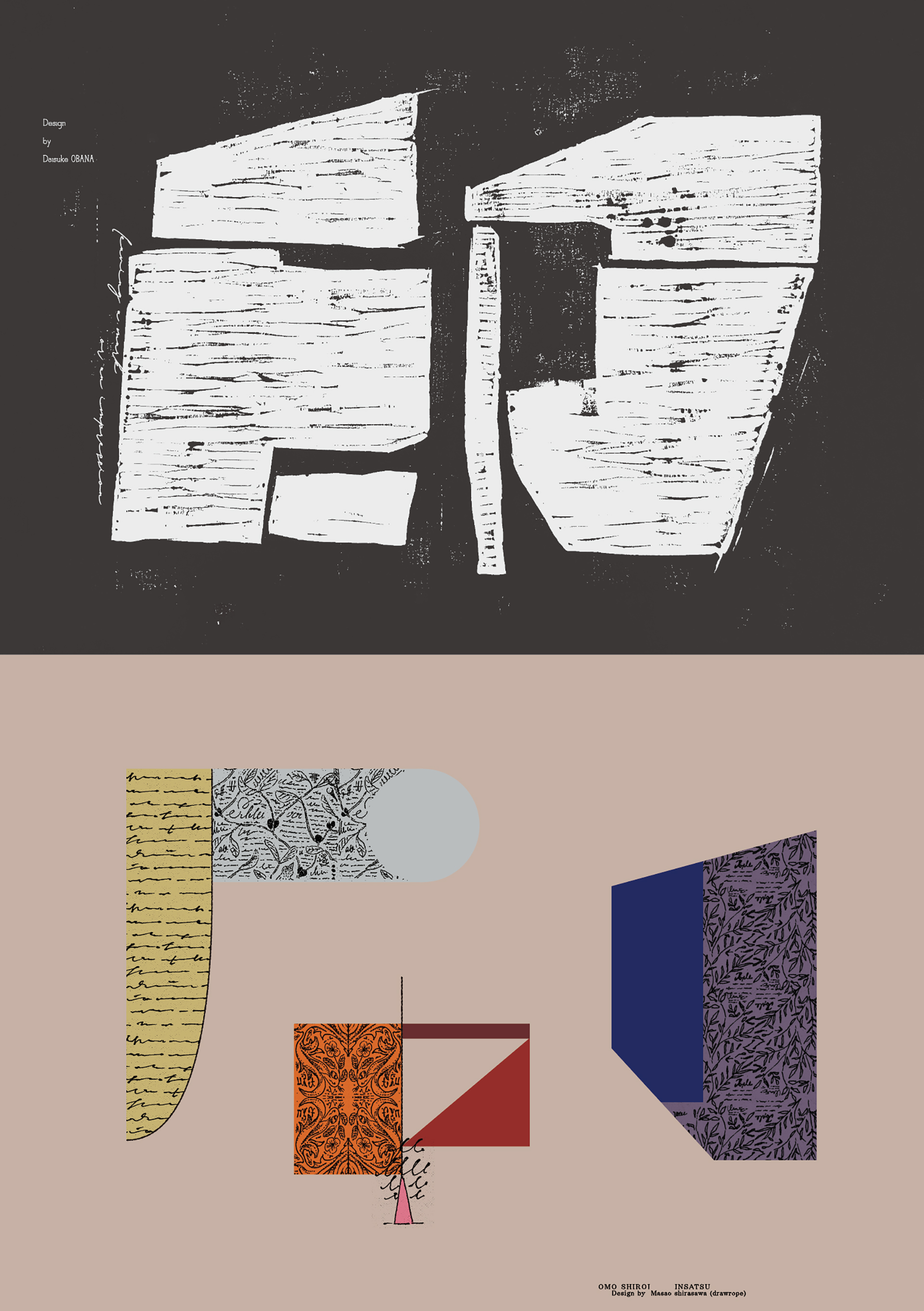

- コンセプト

-

印刷行為そのものを表す「印」と「刷」の二文字をテーマに、二人のグラフィックデザイナーがそれぞれ一文字ずつを担当し制作しました。

文字の意味やかたち、イメージから着想を得て、それぞれのアプローチでデザインしています。

「印」は、ハンコを押すという動作や、何かが触れたあとに残る痕跡を、木版画の手法で表現。

「刷」は、色や形、模様の対比や重なりを観察しながら、そこに浮かび上がる「文字の気配」を探るように制作しています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

後藤 芳貴

Art Book Osaka東京を拠点にWebとグラフィックデザインを軸に活動する尾花大輔氏と、広告・イラスト・テキスタイル分野でも活動する名古屋のグラフィックデザイナー白澤真生氏による二人組。日常の面白さを模索して形にする事を目的に、ポスターやカレンダー、手拭いやZINEなどを制作されています。1年間分の絵日記をまとめた新作をはじめ、印刷にこだわった美しい作品の数々を届けてくれました。上品で繊細なデザインと遊び心が同居する、洗練された表現が魅力です。

FOLIA_001 / BEGONIA MACULATA

- コンセプト

-

植物の質感を紙面に定着させる試み。

斑点は規則から外れ、葉脈はゆるやかに流れる。

視線はマクロの領域へと入り込み、日常では見えない構造を辿る。

葉に潜む美しさを、静かに浮かび上がらせる。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

大阪府印刷工業組合

築山万里子江口海里氏は、プロダクトデザインの視点から生み出されるグラフィック表現がとても洗練されていて、形状に留まらず、機能や構造からのアプローチを取り入れています。素材や技法を工夫しながら柔軟で新しい表現を探求されていて、印刷物に新たな解釈と可能性を感じてくれていると思います。印刷とデザインの可能性〜プロダクト化という大印工のプロジェクトの一環としてお声がけしたお一人。

LOST BLOOD LINE: 絶滅からの覚醒

- コンセプト

-

その血は絶たれた──誰にも気づかれぬまま。

だが、終わりではなかった。

忘れられたDNAが、今、キメラとして目覚める。

牙と羽、鱗と爪。かつて存在した命が融合し、新たな力を手に入れた。

沈黙を破る咆哮が、世界を揺るがす。

色彩はただの装飾ではない。

それは、怒りであり、誇りであり、生き抜くための叫びだ。

過去を背負い、未来を奪い返す。

今、“失われた血”が動き出す──

進化か、終焉か。すべては、目撃者の目に託された。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

大阪府印刷工業組合

築山万里子カズ・オオモリ氏とは、長いお付き合いで、彼のアーティストとして初期の頃の名刺を手掛けさせていただきました。卓越したテクニックと独創的な発想で、アナログとデジタルの両輪を自在に操り、抜群のセンスを持つクリエイター。彼が生み出してきた唯一無二の表現、また印刷の枠を超えたビジュアルは本当にすばらしい。多彩な経験を背景にした表現力が本当に楽しみです!

Hard Boiled Daydream (Spook/Sculpture/Poster)

- コンセプト

-

作品名:Hard Boiled Daydream (Spook/Sculpture/Poster)

制作 2025実在する地獄のテーマパークの片隅にあったフェイクの鍾乳石と漫画の中のファウンドオブジェクトによるコラージュです。

ストーリーとは直接関係のない「無意味な物体」を元の漫画の文脈から切り離し、切断と接続、現実と空想、二次元と三次元、物語と物語、歴史と歴史を複雑に往還しています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

鈴木 大輔

Study 大阪関西国際芸術祭金氏徹平は、日常のオブジェや印刷物、パッケージなどをコラージュし、再構築する独自の表現で国際的評価を得ています。「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」では、万博会場内において大量生産の象徴である印刷物(マンガ)を軽やかに変容させ、消費社会と文化の関係を問いかけました。印刷の過去・現在・未来を自在に横断するその作品は、「未来を刷る」というテーマに呼応し、70周年の節目にふさわしい新たな可能性を提示します。

ESCAPE 2 NIGHT

- コンセプト

-

コンセプト

本作は、2019年に制作した同名作品を、現在の機材性能と撮影・編集技術によってセルフリメイクしたものである。舞台は東京・豊洲。現実の道路風景を左右反転させることで、“ありそうで存在しないネオトーキョー”の幻影を作り上げた。画面奥にそびえるのは、メガロポリス的なビル群。その構図は、大友克洋監督の映画『AKIRA』に登場するネオトーキョーを強く意識している。中央の道路は、作中で金田たちがバイクで疾走し、金田が横滑りして止まる伝説的なカットを想像しながら構成された。権利の都合上実際の登場シーンは使えないが、その情景をオマージュとして再構築している。

実写でありながらも、どこか非現実的。画面全体を深いブルートーンで統一することで、東京という現代都市にサイバーパンク的な解釈を与え、アニメや漫画で描かれるような荒唐無稽な風景を、現実世界に落とし込んだ。虚構と現実の境界を曖昧にしながら、かつて憧れた未来都市の記憶を、今の知見で再生する試みである。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

後藤 芳貴

Art Book Osaka「サイバーパンク写真」と言う独自の写真スタイルを生み出すフォトグラファー。東京や香港と言った大都市を構図や色、光と影の演出でまるでフィクションのような別世界を描き出すのがその特徴。夜の大都市に怪しげに灯るネオンサインや看板は人々の営みの温度さえも感じられる。香港映画などに影響を受けてきたこともあり、その世界観が彼の言う「サイバーパンク写真」にとてもマッチしている。この彼の特徴である夜の大都市を印刷の力で更に別世界へと表現されることを楽しみにしています。

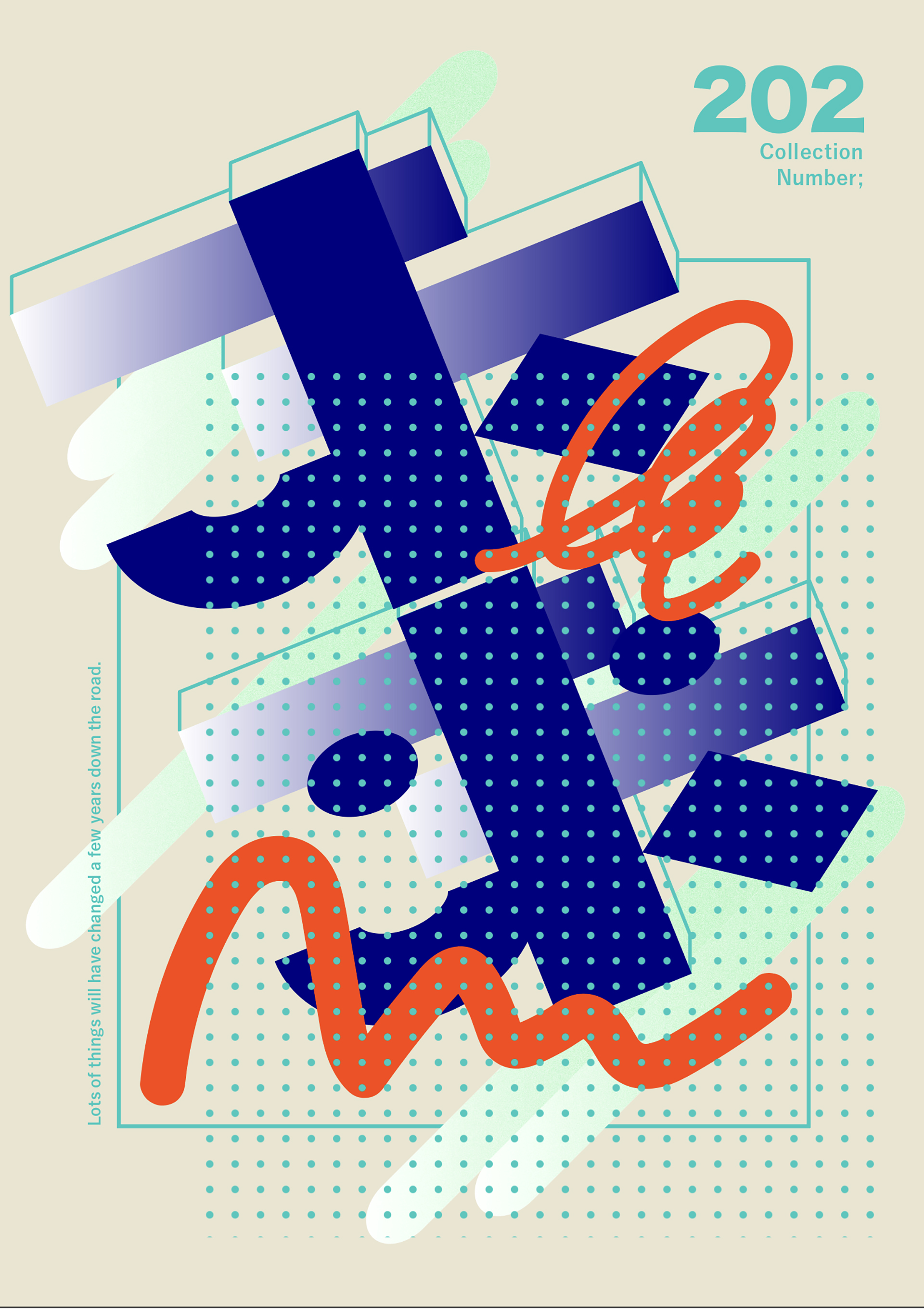

未来への軌跡

- コンセプト

-

-数年先には、今ここにある色もかたちも変わっているだろう。 未来とは、選択と交差が織りなす軌跡。 その余白に更なる未来が描き足されていく-

タイポグラフィ → 変化・成長の象徴

線・点 → 分岐、節目、岐路

背景の余白や点 → 未完成・成長過程

それぞれを流動的に表現

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

石塚杏梨

NEW ENERGY OSAKA幾何学的な構成と鮮やかな色彩を重ね合わせ、視覚のリズムを生み出す。ドットやグリッドの反復、立体感のある文字の断片が、紙という平面の中に奥行きを立ち上げます。印刷ならではの色面と構成を自在に操り、グラフィック表現の楽しさを改めて感じさせてくれる作品。

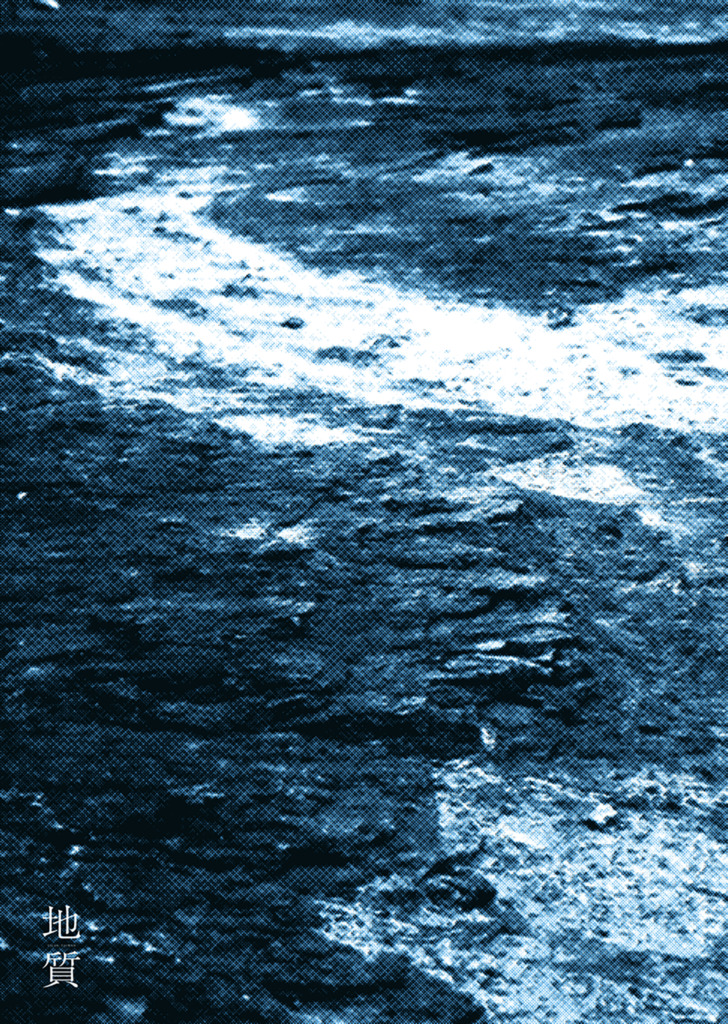

地質の中の海(宜蘭県頭城鎮)

- コンセプト

-

一見すると、海の風景を写したポスターですが、実際の海ではありません。小瀬古自身が台湾で撮影した堆積岩の写真を、シアンと黒のインクの2色刷にすることで、海のように見立てています。宜蘭の海岸によって侵食された堆積岩の地形が、どこかの海の風景のように見えてきます。

また、近くで眺めるとドットが見えてくるのがわかります。シアンと黒の版の位置を意図的にズラすことにより、固い岩肌の表情を和らげるとともに、水しぶきや変化といった波の表情を引き立てています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

滝本章雄

Meet Culture Osaka新作にある図像をずらす事で変容するビジュアルは、リソグラフで試みている作品。印刷技術やインキの特性を活かした制作が要素として加わることで、小瀬古作品の「気づく面白さ」がより大きく変化することを期待しています。

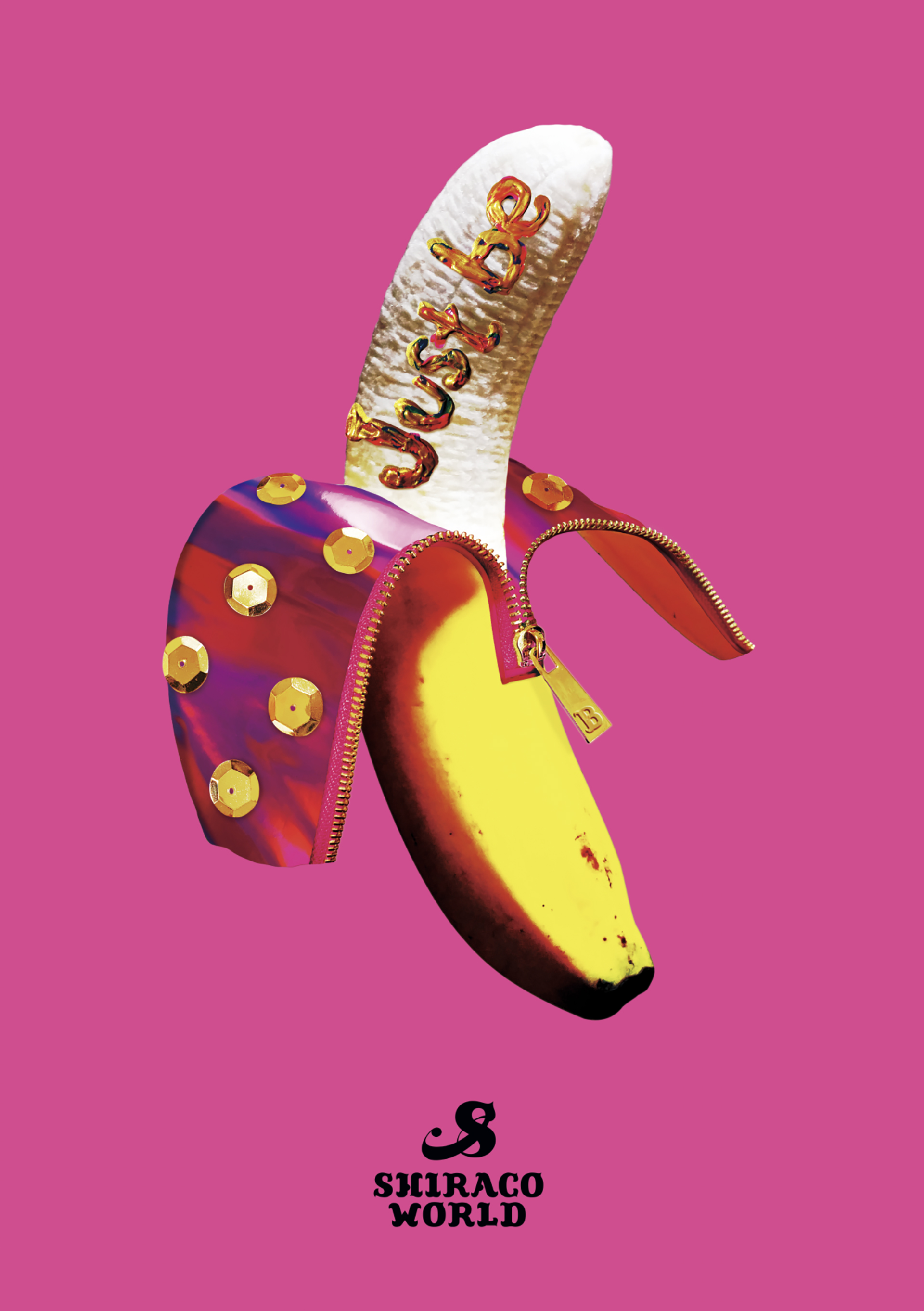

Zip BANANA

- コンセプト

-

SHIRACO WORLDのオリジナルブランド『フルスキャ。』から誕生したシリーズ作品の一つ。

“Just be”= “ありのままで ”のメッセージをバナナに込めて。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

滝本章雄

Meet Culture Osaka身体・感情を様々なメディアに表現する作家です。彼女の感覚が様々な色と共に多種多様な方法で溢れ出ている印象的な作品が、驚きがある面白い印刷手法と出会うことで化学変化をおこすことに期待しています。

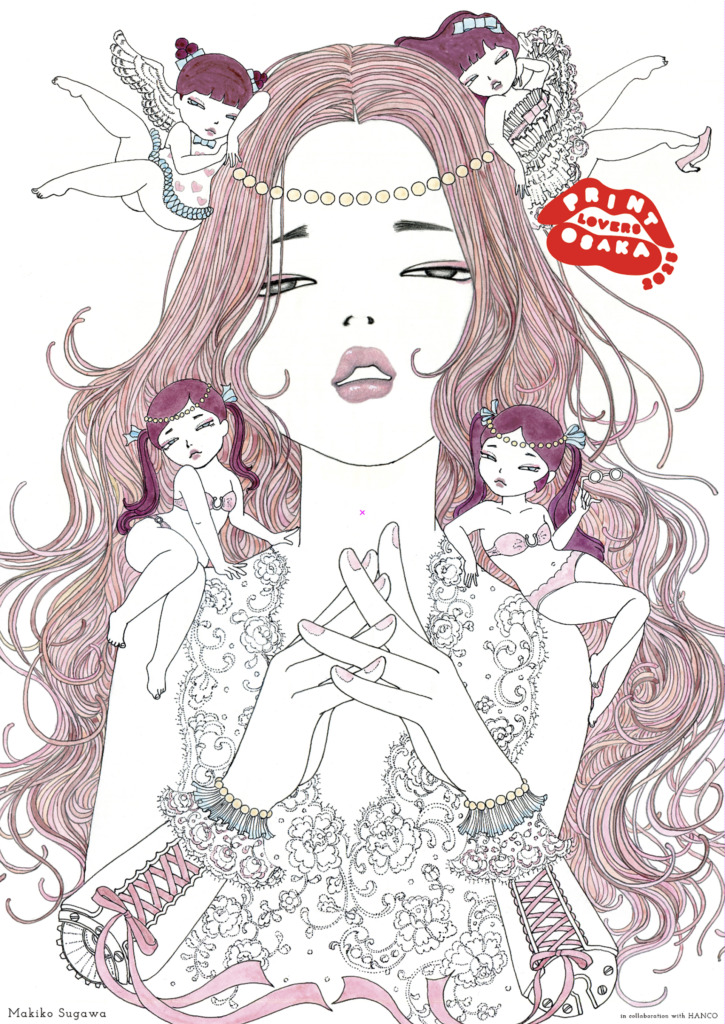

Hope

- コンセプト

-

レースに包まれた女性に女神が寄り添い、おおらかな空気感を表現した絵に、「Print Lovers Osaka 2025」の素敵なロゴデザインを作っていただきました。

ポップなロゴがピッタリ合って魅力が増しました。

色や線を反転したり紙を変えたりと、印刷技法によって新しい発見と感動を味わえて、そしてメディアの一部になることが印刷の醍醐味だと思います。

今回、高度な技術力で結成された大阪府印刷工業組合さんとポスター作りができたこと、とても喜びです!

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

大阪府印刷工業組合

築山万里子須川まきこ氏の繊細でエロティックな表現は、女性の美への憧れや揺るぎない美意識を映し出します。そのイラストレーションにADのHANCOがスパイスを加え、互いの感性を響き合わせながら美しさと遊び心が絶妙に融合することをイメージしました。また、今までいくつか作品集なども手掛けさせていただきましたが、個人的にも彼女の繊細なラインを大胆なポスターに仕上げてみたかった!印刷とデザインの可能性〜プロダクト化という大印工のプロジェクトの一環としてお声がけしたお一人。

Crossover

- コンセプト

-

本作は「融合」をテーマに、自分自身を象徴する女の子のイラストと、フルティガーメトロに着想を得たデザイン要素が

混ざり合う様子を描いています。女の子を単色で描いたのはまだ成長途中であることを示し、周囲の環境や人との関わりによって

これから変化していく可能性を表現しています。ポップな配色は、好奇心や創作意欲の高まりを表しています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

大阪デザイナー・アカデミー

幾何学的な模様が印象的で、背景のドットや円がリズミカルに弾け、鮮やかなポップアートの世界をつくりあげている。都会的でポジティブなエネルギーが溢れていて、ファッションや音楽の世界とも響き合うような魅力を放っている。(text by 庄野裕晃)

Murmur of Bloom

- コンセプト

-

私の作品は、生まれ育った自然環境やいけばなを通して培った感覚をもとに、光や香り、空気、植物の息づかいのような微細な揺らぎをすくい取り、油彩として留める行為として制作しています。

それは個人的な瞬間の記録であると同時に、現代社会における「感受性の回復」への願いでもあります。情報や効率が優先される今、言葉で捉えきれないものを感じ取る力が置き去りにされているような現代社会ですが、重なりを持つ油彩の深みとゆらぎを通して、深呼吸をするようなひとときをお届けできますと嬉しいです。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

庄野裕晃

ubies花を生ける時の手の流れが感じられる、柔らかな筆致で花の気配をとらえたドローイング。時間の流れや自然の儚さが、静謐な美しさを持って表現され、私たちの心をそっと静かに解きほどいてくれるようだ。

いんさつらぶ

- コンセプト

-

私のポスター(またはB1サイズのお札)はグラフィックを刻み込むような気持ちで制作しました。大阪府印刷工業組合の創立70周年のお祝いと、印刷業界の発展と創造への願いをデザインに込めました。その想いをのせ、さきほど入稿を終えました。刷り上がりはまだ見ていませんが、きっと質感と量感のある仕上がりになっているはずです。印刷はグラフィックに力を与えてくれる。今回のような制作を通じて、発見と発明を重ね、私たちは次の仕事に向かうのです。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

大阪府印刷工業組合

築山万里子鈴木信輔氏(Bold)は、常にユニークで柔軟な発想でデザインに取り組み、人との対話を大切にしています。その独特の感性は、時に意表を突きながらも、人と人をつなぐ温かさがあり、常に印刷表現も楽しんでくれ、こちらも楽しませてもらっています!実験的でありながらも基本寄り添うデザインで、共感や気づきを生み出します。印刷とデザインの可能性〜プロダクト化という大印工のプロジェクトの一環としてお声がけしたお一人。

- コンセプト

-

ディファレント京町堀アートフェア2024で展示した作品。昨年いっぱいで幕を下ろした大阪の「味園ビル」に想いを馳せながら制作しました。ポーズは伝説のアイドル山口百恵さんの引退ライブから引用し、衣装には味園ビルにテナントとして入っていたお店の看板をあしらっています。昭和の古き良き風情を纏った作品をiPadを用いて制作することで、懐かしさと新しさの融合を目指しました。 大阪カルチャーへの愛とリスペクトを感じていただけたら嬉しいです。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Chignitta / different kyomachibori artfair

瀬崎百絵の描く癖の強い女性像は、まさにディファレントな才能です。アナログとデジタルを巧みに使い分けながら、いろんなネタを盛り込んで仕上げるイラストレーションがどんどんファンを増やしています。今年クローズが決まった大阪の伝説的スペース「味園」をテーマにした作品をお楽しみください。

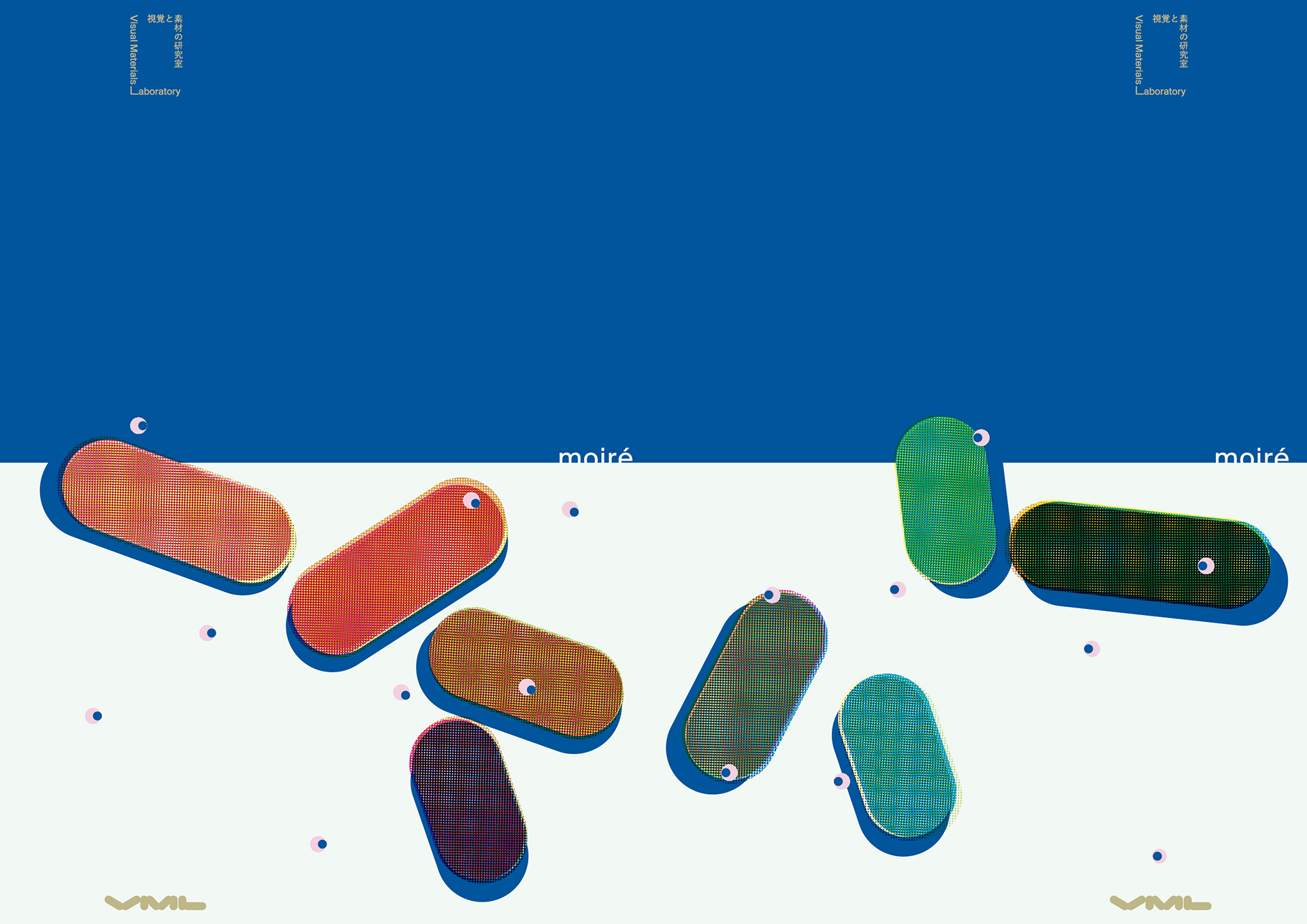

モアレアモーレ

- コンセプト

-

机上に置かれているモアレ達は、分解された網点、スクリーン角度、インク

など、印刷の実験によって様々な模様を纏っている。そして、モワレ達は互

いの表現に興味津々だ。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

大阪府印刷工業組合

築山万里子峠田充謙氏(設計峠)は、デザインと空間を意識した視点を持ち、印刷表現を立体的に拡げる試みを続けているかと。印刷を単なる平面表現にとどめず、コンセプトや構造との関係性を踏まえて再解釈する視点が面白いと思います。印刷とデザインの可能性〜プロダクト化という大印工のプロジェクトの一環としてお声がけしたお一人。

シューク級コルベット

- コンセプト

-

文明がまだ発達していない中世の世界に未知の文明のオーバーテクノロジーの遺産が数多く見つかった。

その技術がいつ産まれたのか、それとも何処から来たのか?人々は分からなかった。

しかし、その中には人々が夢見ていた「空を飛ぶ技術」が多くあった。

私は、その世界で運用されている大陸横断用コルベットを描きました。

上部は中世の城、下部は宇宙船の姿にし、各所に高度文明のオーバーテクノロジーを感じられるような世界観をイメージして描きました。

下部のイラストはその船の内部で、中世ノ文明とオーバーテクノロジーの融合を分かりやすく示しています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

大阪デザイナー・アカデミー

雄大な自然を背景に、赤レンガ造りの建物が巨大な飛行機械として空を進む光景が圧巻。子どもの頃、プラモデルづくりやマンガ週刊誌に夢中になっていたあの感覚を思い出させ、好奇心と冒険心を呼び覚ましてくれる。細部まで緻密に描かれた内部構造図も、想像を膨らませてくれて楽しい。(text by 庄野裕晃)

MY SKETCH MAP

- コンセプト

-

人それぞれが見る景色を見て聞いて、その人自身が話したくなるような絵や地図を描いていきたい。zine「らしんばん」は誰かの風景の方角を示す作品を目指して、2年前から制作を開始し、これまで10箇所のまちの「らしんばん」を作成してきた。この作品はこれまでのzine「らしんばん」の総まとめである。制作のなかで迷い描き進めた時間が、これからの私の活動の「らしんばん」となる地図となるよう、まちの輪郭をなぞる地域似顔絵師としての在り方を求め、制作している。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

後藤 芳貴

Art Book Osaka「地域似顔絵」と題し、各地の風景や個性を描くアーティスト。その土地の地図的な正確さよりも、表情や語りたくなる魅力に焦点を当て、独自の視点で描き出します。大胆さと繊細さが同居した絵柄は、地域に流れる空気や暮らしの温度までも伝えてくれるようです。大阪をモチーフにした作品も複数手がけており、大阪の印刷会社との共作も楽しみです。作品を通じて人と地域をつなぎ、見る人に愛着や好奇心を届けてくれるアーティストです。

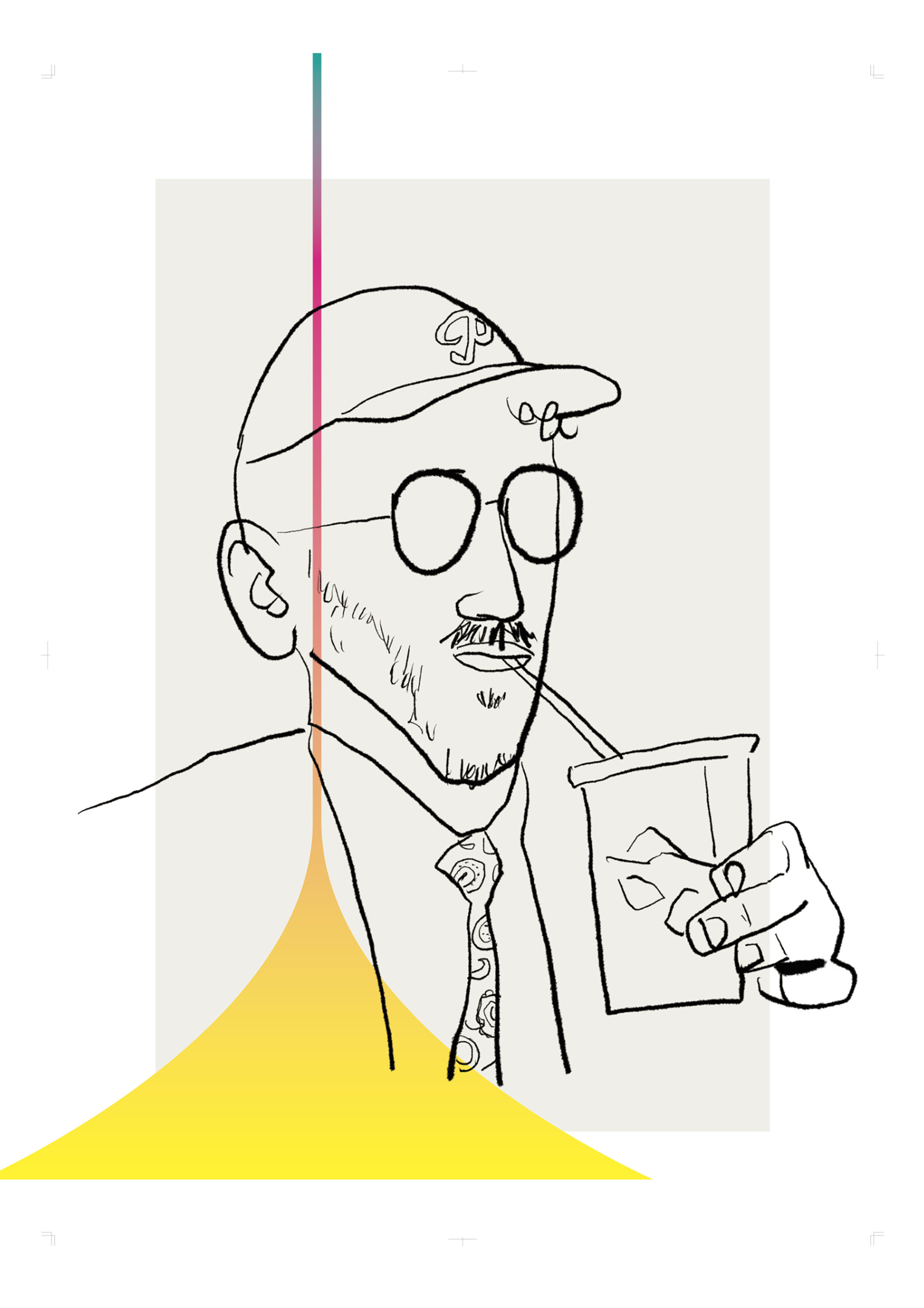

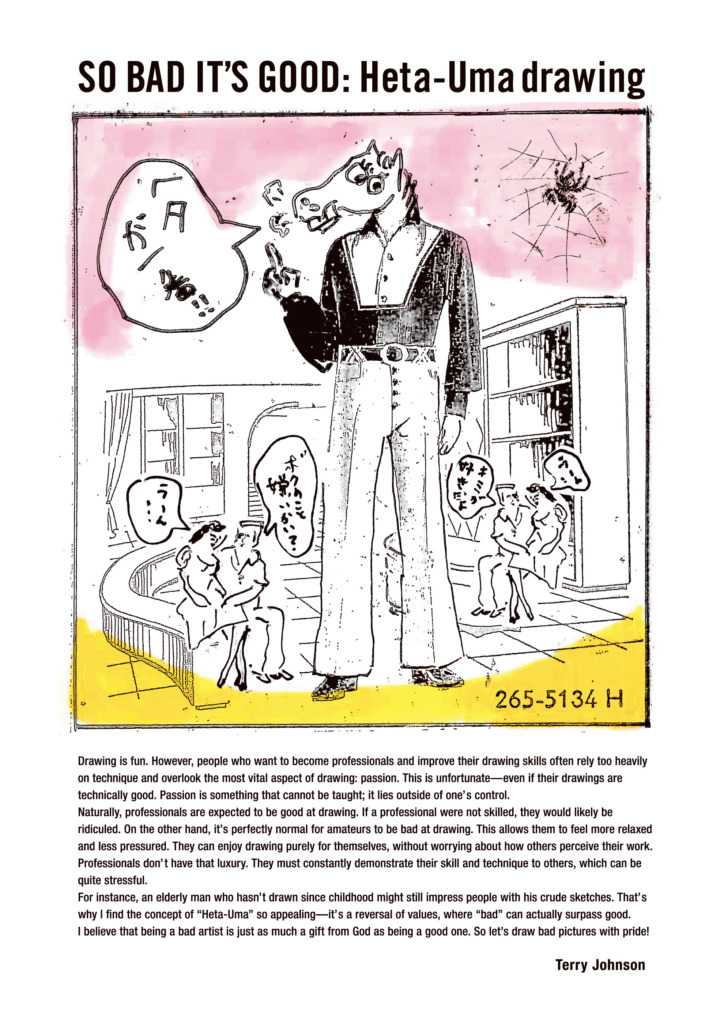

So Bad It

- コンセプト

-

“So Bad It’s Good”についてChatGPTに質問してみました。

直訳すると「とても悪いのに良い」という意味ですが、

実際には「あまりにひどすぎて、逆に面白く、魅力的に感じる」というニュアンスで

使われます。

例として「歌が下手だけど、クセになって面白い」とか、

「ダサい服なのに、逆に個性的でカッコよく見える」。

つまり「ダサすぎて逆にイケてる」とか「くだらなすぎて面白い」「ひどすぎて笑える」み

たいな感じです。

という答えが返ってきました。

私の『ヘタうま』表現もまさにこれなんです。

「絵が下手だけど、なぜか脳みそに焼きついて離れない」

そんな感じで鑑賞してもらえたら嬉しいです。

テリー・ジョンスン

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

ヒロ杉山

印刷物という媒体に常に挑戦的に取り組んで来られた、日本を代表するクリエイターの方々に今回お願いする事ができました。それぞれの作り出す印刷物は、常に刺激的で、印刷物の領域を超越したアート作品となっています。そんな作品を皆様に見ていただけたらと思います。

無重力の庭

- コンセプト

-

この作品は、コラージュと、ペインティングを横断しながら、バラバラになった世界や個人の断片を再構成する試みである。

素材やイメージを重ねながら、眼に映るものと映らないもの、記憶や感情のかけらに静かに向き合う。

制作の過程は無意識との対話に近く、混沌の中にある形のないものにかたちを与えることで、

意味を持たなかった断片が新たに語りはじめる瞬間が立ち上がる場面を見つめている。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

石塚杏梨

NEW ENERGY OSAKA宇宙のきらめきを閉じ込めたような「スターダスト・ペインティング」を描く時任梨乃。天然顔料が生み出す揺らぎや偶然性は、紙の上に無限の景色を立ち上げます。流動する色と光は、印刷物が持つ一瞬の定着性と呼応し、観る者の感覚に余韻を残します。

- コンセプト

-

作品を制作することは必ずしも理解されることが目的ではない。作品を制作し発表することは実験的なプロセスであり、この作品も文字が書かれていない吹き出し、無表情で感情を読み取ることが難しい人物、何も描かれていない背景などの要素を組み合わせることで鑑賞者の感性を刺激することを意図している。

作品は、純粋に芸術としての魅力を追求する一方で、ナレーションの可能性やストーリー性からの断絶を試みており、従来の表現形式から脱し、これまでの表現とは違う新たな表現を追求したいという思いから生まれている。作品を通して鑑賞者が自分自身と向き合い、アートの魅力を見いだすきっかけになることを私は願っている。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Chignitta / different kyomachibori artfair

モノトーンの表現、表情がない人物、文字のない吹き出し、フラッグを含めた大胆なサイズ。キャラクターを使った現代美術的表現。「インフォグラフィックスのようなイラストの可能性」が大きな特徴です。

- コンセプト

-

本作はいくつかの写真を使用し、プログラミング制御によって偶発的に場面を切り抜き構成した作品です。

見てきた風景が無作為に組み合わさることで、全く別のところで記録された風景が夢の中のように再構成されています。

また、写真の大きさそのものを無理やり大きく拡大することにより生じる、画質の荒さは夢の中の世界の解像度の荒さ、曖昧さを画面に表現しています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Skeleton Crew Studio / UNKNOWN ASIA

関西においてデジタルテクノロジーを使って表現する人はまだまだ数少ない。そんな中、デジタルと描くことをうまく融合させています。 若き才能がもっと印刷との対話で表現が拡張することを楽しみにしています。

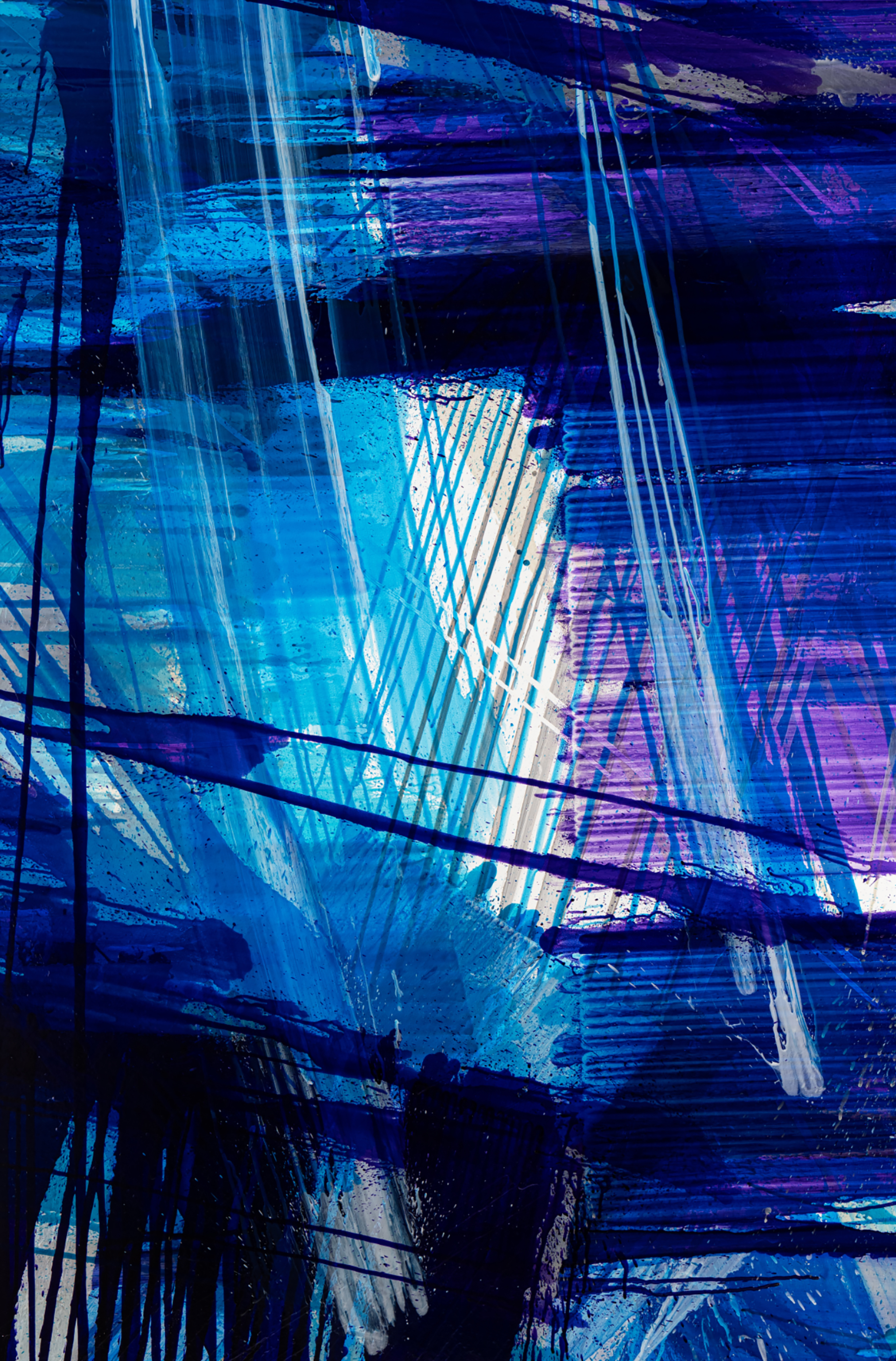

DIVING

- コンセプト

-

色彩の海に潜りたい。

タイトルの《DIVING》は、僕自身が画面に飛び込み、潜るような感覚で絵を描いていること、色彩の海でダイビングするように絵を体験して欲しいという思いから名付けた。また壁画ではなく独立した大画面に描くことは、絵を描いている人間としての本能的な憧れであると共に、様々な能力が試される場であるので恐怖も同居する。

僕が本格的に絵を描き始めた頃に出会った絵画史を切り拓いた抽象表現の巨匠達は、往時からこの世には居ない。また彼らが生きていた時代から比べたら視覚メディアの多様化は甚だしく、五感に訴え没入感を味わえるモノが身近にある環境で生活している。そのような中で絵を描く理由、とりわけ抽象的な作品を制作する理由はなんなのか、ずっと自問自答している。しかし自らの身体性を介したリアリティーは、技術がどう発展しようが大きくは変わらない、人は観て触れて感じる生き物なのだ。普遍的な「色」と「みる事」の美しさへの探究、大きな画面に絵具で描かれた絵画の存在理由は、色褪せないどころか、鑑賞者の体験を伴い自立することでより重要になっていくと信じている。筆を使わずに、絵具の物質性と重力が描き出した色彩の美しさを楽しんで頂ければ嬉しい。

さぁ、一緒に色彩の海へ。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

鈴木 大輔

Study 大阪関西国際芸術祭中島麦は、「描くこと」そのものを探求し、色彩の積層と筆致のリズムで画面を構築する画家です。「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」では、万博会場内で風と描くという巨大なミューラル(壁画)を披露し、観る者の感性を揺さぶりました。大胆な構成と温もりある筆跡は印刷においても鮮烈に再現可能で、視覚的インパクトと手仕事の魅力を併せ持ちます。印刷とアートの双方に通じる創造力で、「PRINT LOVERS OSAKA 2025」の舞台を鮮やかに彩ります。

人生に区切りなし

- コンセプト

-

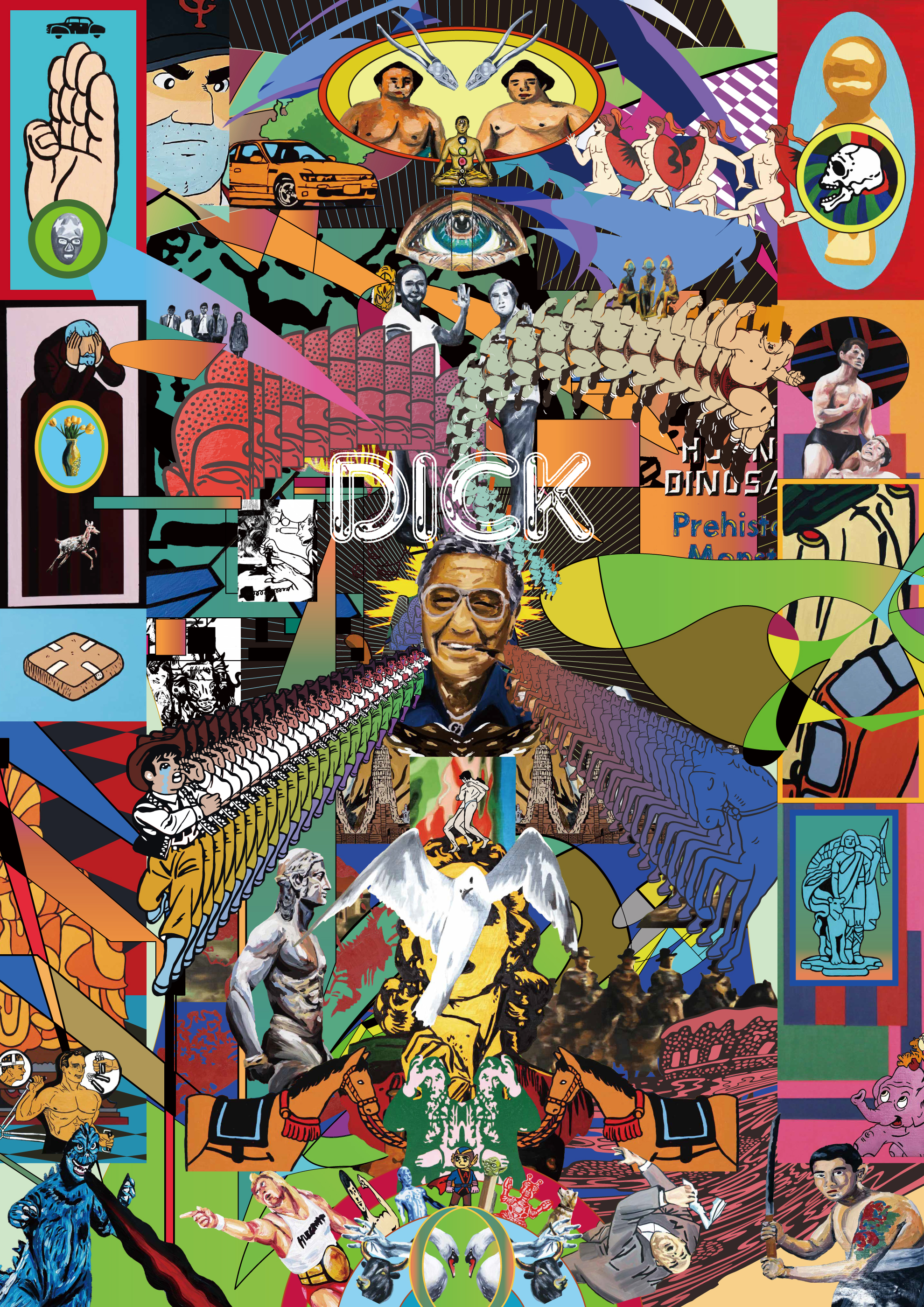

アートディレクターとしてパソコンと向き合い、アーティストとしてはキャンバスに向かい油絵の具をせっせと塗りこんでいく。

そんな2つのスタイルを行ったりきたりする生活も、はや5年。最近そこに境界線は無いことに気づく。全てが同時に動いていて “今” がただどんどん連鎖していくのみで、自分の過去の作品も形を変えてまた新しい作品になっていく。

ディック・ミネを聴きながらそんな事を思いつつ今日も制作を続けています。赤ちゃんが産まれました。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

庄野裕晃

ubiesアートディレクターとして活躍する傍ら、何事にもとらわれず自己完結できる創作を求めて、本格的に絵を描き始めた。中島の絵は洒脱で、予想外の角度から生み出される独創性が際立つ。同時にどこかチャーミングさな趣も兼ね備えている。小学生時代、オリジナル漫画「ハナクソさんの冒険」を友達に見せていたというエピソードを聞き、なるほどと腑に落ちる部分があった。師事するヒロ杉山氏から受け継いだ、絵に対する揺るぎない真摯さ。そして、はにかんだ笑顔の裏に秘めた強い意思を持つ中島は、これから直面する幾多の壁を乗り越え、自身が目指す境地へときっと到達できるだろう。

- コンセプト

-

草むらに潜む猫が、不思議な蝶を追いかけて小さく爪を立てながら飛びかかる姿は、まるで心の赴くままに自由を追い求める姿そのものです。周囲を気にせず、ただ「純粋な興味」という気持ちに正直に動くその瞬間は、とても純粋で美しい。私もまた、猫のように本能のままに小さな夢や興味を追いかけてみようと思います。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Skeleton Crew Studio / UNKNOWN ASIA

長年、大阪を拠点に活動していましたが、少しお休みをしていましたが、完全復活。 印刷会社勤務ということもあり、印刷愛の強いこのイベントでとても活き活きとして躍動してくれることでしょう。

- コンセプト

-

ペンや色鉛筆を用いてアナログで描くことが好きなので、アナログのテクスチャーとデジタルのベタ塗りという素材を感じられる画面を意識して制作しました。

最近人の飼っている猫をインスタグラムで見ることにハマっています。見ていると猫は物理的には小さいですが、人にとって精神的に大きな存在になっていると感じることが多いです。そこで、猫を人よりも大きく描くことで人を包むような猫の存在感を表現してみました。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Skeleton Crew Studio / UNKNOWN ASIA

テキスタイル、ドローイング、温かみのある表現で、今回もそのドローイング表現が印刷表現と相まって、素晴らしい世界を見せてくれるでしょう。 独特の世界観を今回も見せつけてくれることでしょう。

- コンセプト

-

おいしいという感情をアニメーション的な動きとして表現しました。箸で取る、口に入れる、味わうというように食事の動作を段階的に描き、そこにダンスの動きを混ぜ感情の起伏を想起させるような形にまとめました。

食べ物は小さくそれ自体の印象は一目見て弱いですが、目を引く色使いや何だろうと感じさせる動きから見る人の心を掴み、見ているうちにゆっくりとカップ麺の記憶を引き出すよう考えました。

説明的になりすぎず、見る人の記憶からそれぞれの「おいしい」を呼び起こせればと思います。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

光冨章高

vision track幅広いカルチャーを吸収し、その多彩な要素を確かな画力と構成力から気持ちの良い有機的なラインと目を奪うビビッドな色彩、遊び心がポップでファンタジックな世界を築き上げている。作品は、大胆さと緻密さが同居した画面構成が特徴的。静止画でありながらアニメーションのような動きや視点の変化を感じさせ、観る者を引き込む力がある。多様なカルチャーから抽出し、絶妙なバランスで融合させるその手法は、まさに「ぱいせんワールド」の真骨頂。和の要素を新たな文脈に乗せ、唯一無二のイラストレーターとして、これからの活躍に大きな期待が寄せられている。

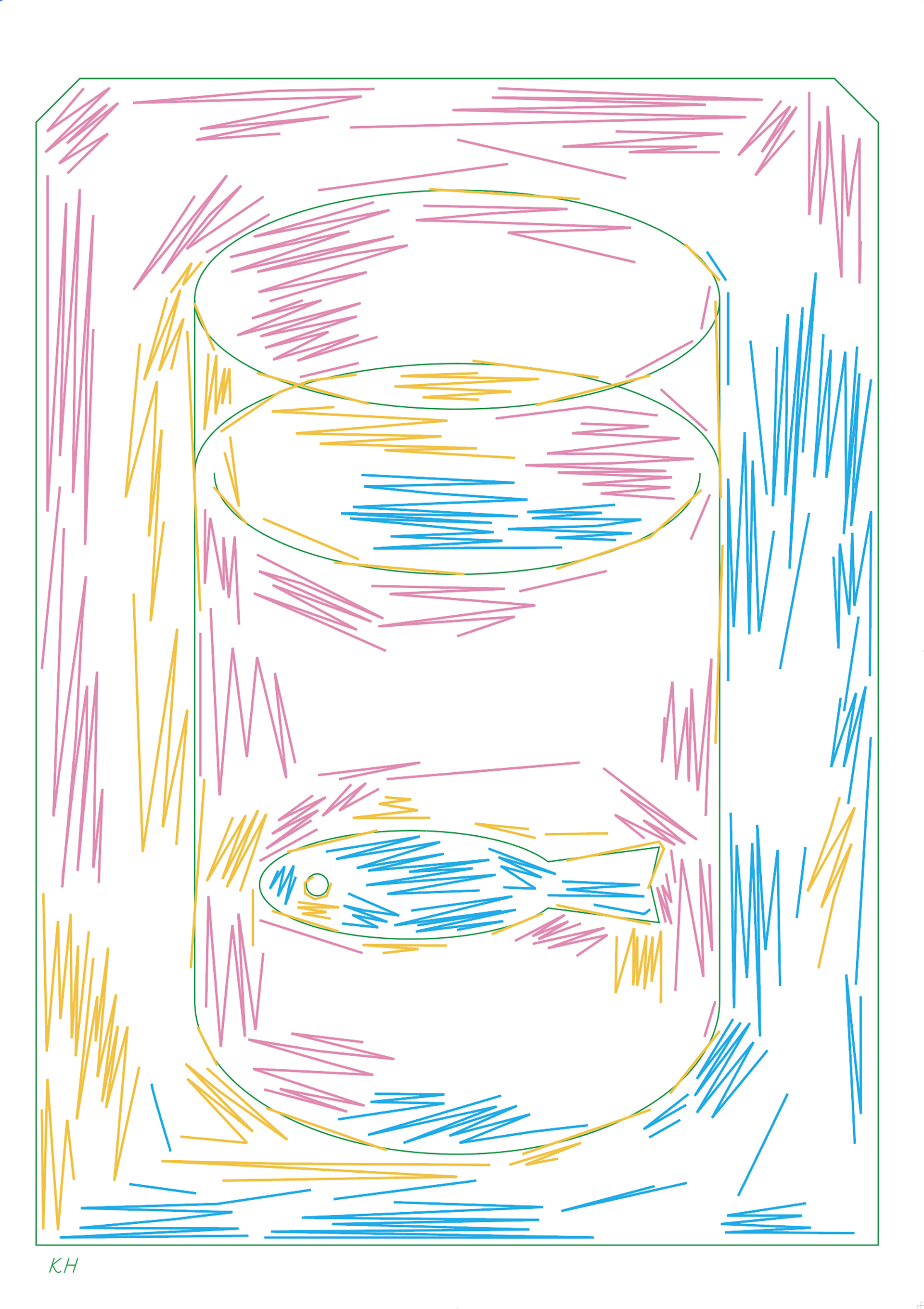

Blue Fish

- コンセプト

-

絵画表現の筆致から着想し、デジタルデータの均一な線で

ドローイングを試みた。形を追う線、色を塗る線、線の

方向や密度、スピード感、そして塗り残された白地、それらを

念頭に制作していった。2023年の個展で制作した作品を

ベースに、今回は魚を青く、輪郭線を緑に、配色を変えた。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

ヒロ杉山

印刷物という媒体に常に挑戦的に取り組んで来られた、日本を代表するクリエイターの方々に今回お願いする事ができました。それぞれの作り出す印刷物は、常に刺激的で、印刷物の領域を超越したアート作品となっています。そんな作品を皆様に見ていただけたらと思います。

- コンセプト

-

アニミズムとは、すべてのものに命や意志があると捉える思想のことをいいます。

幼いころ、ぬいぐるみに話しかけたり、風に揺れる花が踊っているように見えたり——そんな体験はありませんか?

私はそこに、他者の気持ちを勝手に決めつけてしまう身勝手さや傲慢さと、同時に小さな思いやりの芽があると感じています。

そんな幼い日の記憶をもとに、私はアニミズムの視点に少しの遊び心を添えて絵を描いています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

Chignitta / different kyomachibori artfair

クオリティの高いカートゥーンスタイルのイラストレーション。平面からカットアウトの作品制作まで、展示方法もグッズの展開も上手く、大阪の新たなイラストレーション新勢力の一人を担う存在です。

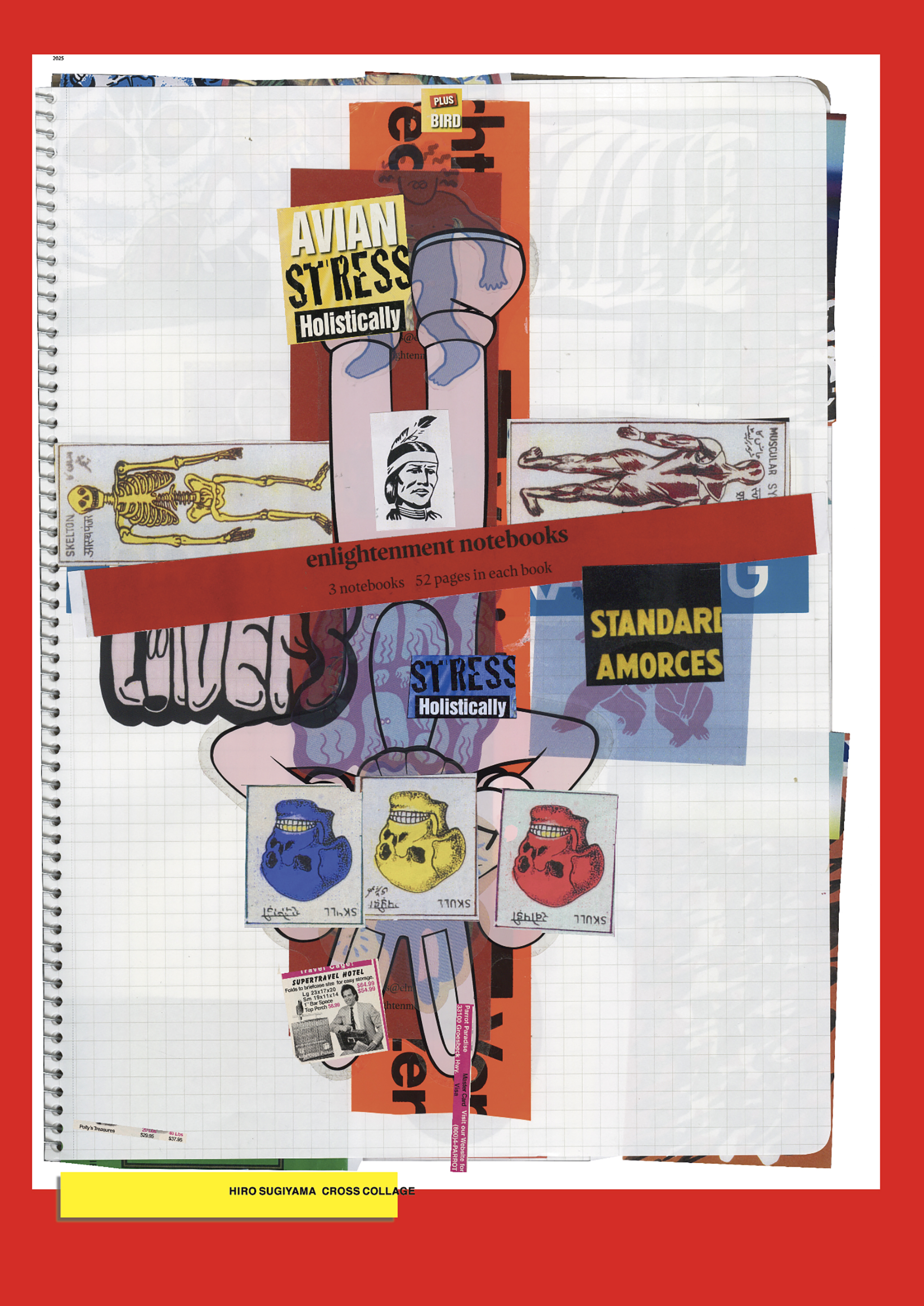

cross collage #015

- コンセプト

-

2020年から制作しているコラージュ作品の

シリーズ。このシリーズは、ステッカーや雑誌の切りぬきを使い、十字の形を、コラージュで制作している。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

庄野裕晃

ubiesファインアートの世界でアーティストとして活躍を続ける一方、アートディレクターとしてグラフィックデザインの領域を横断し、独自の表現を切り拓いてきました。NYやパリなど世界7都市で配布され話題を呼んだ伝説のフリーペーパー「TRACK」を刊行するなど、アートと印刷の共創を通じて新たな価値を生み出し続けています。今回は PRINT LOVERS OSAKA 2025 のアートディレクションを手がけるとともに、アーティストとしても作品を提供し、新たなアートと印刷の光景を描き出しました。

白飯ひとすくい

- コンセプト

-

米。稲作文化圏の我々にとってはなくてはならないものである。白米は炊くと真っ白になるのがまた良い。ほどよい光沢、優しい弾力と粘り気、どんなおかずにも見事にマッチングしてくれる。そんな米を描いてみた。

茶碗いっぱいに盛られた白飯を箸でひとすくい、さぁ食べるぞ、の図である。あわてて頬張ると気管に入ってしまうのでじっくり味わいながら食べる。至福の時である。白いモチーフなので背景を暗くするとよく映える。あぁ次の飯時が待ち遠しい。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

庄野裕晃

ubies描いて描いて描き続け、そして挑み続けるクリエイター。アジア各地からクリエイターが集う国際アートフェア”UNKNOWN ASIA”にも、初開催の2015年から2025年まで毎年欠かさず出展を果たし、2017年には韓国のクリエイティブシーンにおけるキーパーソンの1人であるJeon Woochi ( ELOQUENECE編集長 )から審査員賞を受賞。アイデアを大量にしたためたネタ帳から繰り出されるユーモラスな作品はいつも予測不能で、ずっと目が離せずにいる。

Parallax

- コンセプト

-

本作品は、「世界の見え方の多様性」を主題としています。

光の屈折や反射によるプリズム現象、データ上の色情報の改変などの手法を通して、私たちの肉眼では捉えきれない色彩や形を可視化しようと試みています。

それはまた、「見る」という行為そのものを問い直すことでもあります。

見る者の立場や感覚によって、世界の姿は絶えず変化します。私たち一人ひとりが見ている世界もまた、その人の経験や感情に深く影響されており、決して「真実」や「全体像」を映しているとは限りません。

この作品では、視点の違いが生み出す「視差(Parallax)」をキーワードに、「見えているものが全てではない」というメッセージを投げかけます。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

滝本章雄

Meet Culture Osaka銀塩プリントやサイアノタイプなど感光をベースとしたプリント手法で発表していますが、インキや支持体となるメディアでのチャレンジを経験することで、よりコンセプトに合った表現の幅が広がることを期待しています。

八田町

- コンセプト

-

自主的に撮影を行った記録の一枚を映画のポスターのように仕上げました。

澄み渡る青空を背景に広がる赤い紙テープと担ぎ手の力強い動きを捉え、

八国町の祭礼に宿る熱気と高揚感を鮮やかに表現しています。

宙に舞う団長の姿は、地域の団結と祭りの象徴的瞬間を際立たせ、観る者に臨場感を伝えます。

中央に据えた題字は伝統と誇りを象徴し、縦の構図に合わせて配置することで、空へと広がる動きと調和させました。

全体を通じて、地域の活力と歴史ある祭りの精神を、力強くかつ華やかに視覚化することを意図しています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

石塚杏梨

NEW ENERGY OSAKA地域に根ざした祭礼を題材に、その瞬間の熱気と躍動を鮮やかに映した作品。天空を舞う人影と赤い糸が描く軌跡は、祝祭のエネルギーそのもの。写真を通して「一瞬」を紙に焼き付ける行為は、プリントの力を強く実感させます。

Wise Man Doesn’t Say It Listens

- コンセプト

-

古いアンティークバカラはかつては高級な芸術実用品として大切にされてきたはずです、ガラスの特性から割れたり欠けたりすることで

その価値を失い捨てられてしまうのは、かつてのガラス職人たちが命をかけて作ったものの行く末として切ないので、まだ使える部分を

取り出しまた作品の一部になることで、永遠の命を授かるようにと願いを込めて作りました。木菟も背景も箔などの伝統的な素材を多用しているので周りに蛍光の光を取り込むことで日本画を現代の世界と共存するように調整してます。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

鈴木 大輔

Study 大阪関西国際芸術祭ミヤケマイは、日本画の伝統技法を継承しつつ、現代的なモチーフやユーモアを織り交ぜた独自の世界を描く作家です。「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」では、万博会場内においてタイルを用い鮮やかな色彩で観る者を惹き込み、作品を通じて物語性と温もりを届けました。その表現は印刷媒体においても力を発揮し、色彩と美を鮮やかに再現できます。印刷文化とアートの融合を祝う本事業において、ミヤケの感性は新たな魅力と彩りを添えるでしょう。

- コンセプト

-

不完全燃焼で 消化不良なこのエネルギー

掴めない真偽 そこら中で起こる 言論の炎上

本当に騒動は起きてるの?

当事者ではない けど無関係ではない?

実感がない から 実態もわからない解決よりも 燃やすことに費やされた誰かのカロリー

不毛さだけが ただただ残る 不安や不満に満ちた煙

たぶん あそこで何かがあった

確実に ここでは何かが起きた

中立に立つ 視線を放つ どこもかしこも騒動の現場煙の中で彷徨う残響

傍観者が見る エネルギーの痕跡

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

滝本章雄

Meet Culture Osakaデジタルでラフを構成してからペイントするスタイルで制作している作家です。キャンバスやパネル作品だけでは表現出来ない、リアルペイントの素材とデジタルを掛け合わせた作品表現や紙の相性によってどの様に作品の世界観が変化するのかを期待しています。

YANG YANG

- コンセプト

-

近頃、よく時間のことを考える。何が起こるかわかるわけがないはずの未来や、

もう過ぎてしまった存在しない過去に囚われ、自分自身の”今”の選択が狭まっている気がしてきて不思議な気持ちになる。

世の中には時間の概念がない民族も存在している。今というこの瞬間を経験しているだけ。

そんな生き方に少し憧れを抱き今回の作品を制作しました。

自然のサイクルの中で、ただその瞬間を感じ、動き、経験する。ただそれだけ。

光っていようがなかろうが、すべての瞬間がカラフルであれば良いなと思っています。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

光冨章高

vision track彼女の絵には身体のフォルムや動きの美しさが自然に宿っています。バレエ経験と高校時代から憧れ続けるプロレスの影響も大きいようですが、静止画でありながら「踊っている」かのような動感があり、観る人に時間の流れや偶然の面白さを感じさせます。現在は山口と京都を行き来しながら、自由で楽しさに満ちた創作を続けるYangYang。何より楽しそうに描く魅力をお持ちで、その笑顔と作品はこれからのイラストシーンに新しい風をきっと吹き込んでくれるはずです。その活動にぜひ注目してください。

真柏と桂月

- コンセプト

-

切り立った崖の上に自生する、ミヤマビャクシンと呼ばれるヒノキ科の植物を、盆栽として育てたものが真柏と呼ばれています。

幹の一部を枯らなしがらも、水を吸い、力強く葉を茂らせる真柏の姿。老いてもなお逞しく生きづづける精悍さに魅了され、今回モチーフとして描きました。

月夜に浮かび上がる輪郭。日本の伝統的な図案が醸し出す荘厳さを図形的にデフォルメすることで、自分の思い描く「和」の良さを、時代を超えて伝えていけたら嬉しいです。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

庄野裕晃

ubiesクリエイターとして最前線を疾走してきた者にしか見えない景色を知る彼が、今、創る喜びという初期衝動に立ち帰り、至福の時間を過ごしている。内から芽吹く花に水をあげるように、自身の作品を丁寧に育てる。そんな純度の高い作品が生まれる瞬間に立ち会えることに、喜びを感じずにいられない。きっと、大切に育てた花々が咲き誇り、心にやわらかな光が差し込み、満たされていくその瞬間ごとが、見る人の中に新しい世界を芽吹かせる。

nacreous clouds.

- コンセプト

-

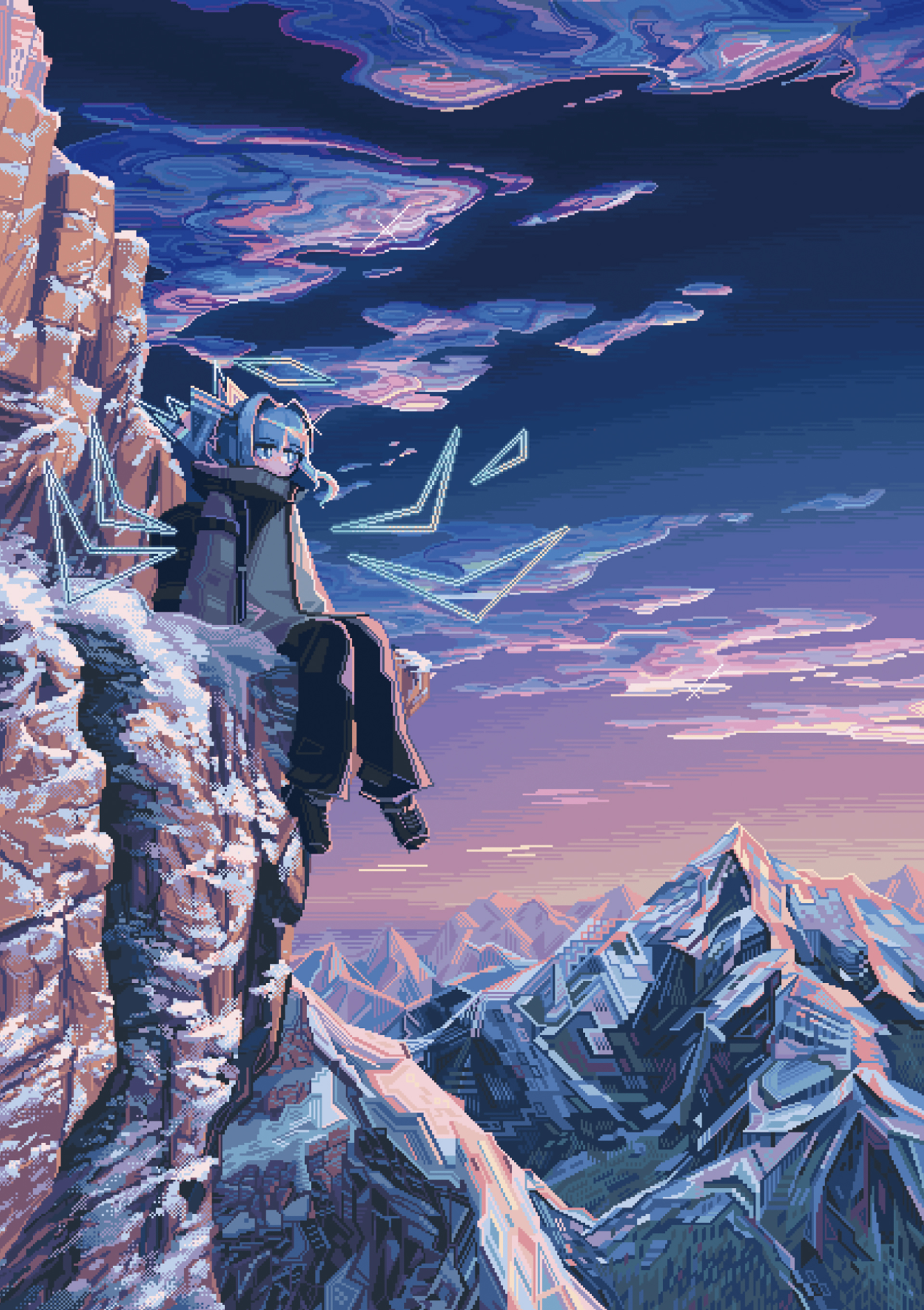

このイラストは、天使の少女が険しい雪山の断崖で鮮やかに輝く雲を眺めるシチュエーションを描きました。

私は自然の景色が好きで、今回は雪山と輝く雲をモチーフに選びました。この雲は、極圏の成層圏にのみ現れる

真珠母雲(nacreous clouds)というもので、資料を調べているときに初めて知りました。

真珠母雲は氷の粒子でできており、さまざまな色に輝くのが特徴で、その幻想的なビジュアルを自分のイラストで

表現したいと思いました。私はこの現象を実際に見たことはありませんが、いつか見に行きたいと思っています。

そんな夢や憧れもイラストに込めて表現しました。

- キュレーター推薦文

-

キュレーター:

大阪デザイナー・アカデミー

この雄大で美しく、エモーショナルな景色がすべてドットで描かれていることに驚かされる。夕暮れの空は紫と桃色が混ざり合い、冷たい空気と孤独感を漂わせる世界で遠くを見つめるキャラクターから、どこか自由さや内なる決意を感じさせる。繊細な色使いとピクセル表現が詩的で美しい。(text by 庄野裕晃)